2024年09月15日

グロック26モデルガン ダミーカート仕様(タナカG17+KSC G26)

なんだか今年は自分でも凄く頭が冴えているなぁと感じる今日この頃です。

モノづくりの神様が舞い降りていらっしゃって、自分に力を与えてくださっているような、そんな不思議な1年でした。

先般投稿したS&W M3913モデルガンに続き、

再びモノづくりへの強い欲望と衝動が抑えられず、突貫工事でとあるモデルガンを作り上げてしまいました。

グロックといったらコレ!!というくらい大好きな、グロック26のモデルガンです。

グロックのモデルガンといえば、タナカがフルサイズのG17を出していて、現行はEvo2改と、アップグレードを続けていますが、

コンパクトの19やサブコンパクトの26は、いまだにつくられる気配がありません。

そんな状況に多くの諸先輩方がしびれを切らし、既に個人でカスタムされた事例が複数見られますが、

M3913で自信をつけた自分も後に続こうと、ついに行動に移した次第です。

(元々グロック26のモデルガンはずっと欲しいと思っていたのですが、まさか自分で作ることになるとは・・・笑)

諸先輩方の作品を拝見して参考にさせて頂いた結果、当方はKSCのG26のガワにタナカのG17のメカをぶち込む方法で進めることにしました。

タナカのメカはKSCのガワに比較的容易に移植できるという記事を目にしたので、まぁイケるやろと踏んでいました。

・・・正直舐めていました。

現実はそんなに甘くなく、結果としてかなりの大手術になってしまいました。

まずはスライド。タナカのスライドからブリーチブロックを取り外します。

ブリーチブロックはスライドと別パーツになっていて、接着剤で止めてあるだけでしたので、

ストライカーが収まっている穴にドライバーを突っ込んで、てこの原理で捻ると簡単に切り離すことができました。

当然、タナカとKSCではスライド内部の形状が異なりますので、ブリーチブロックが収まるよう、KSCのスライド内部をリューターでゴリゴリ削ります。

さらに、KSCのスライドはエキストラクターがモールドになっているので、タナカのエキストラクターが入るよう、赤線内部を削ります。

削ってははめてまた削っての微調整を繰り返し、何とか収めることができました。

ちなみにエキストラクターが収まる面の反対側に、アクリル板から切り出したスペーサーを入れています。

スライドだけでもかなりの切削加工が必要で大変でしたが、本当の地獄はここから。

最も苦労したのは、実はフレーム側でした。

トリガーグループハウジングが収まるフレーム後方(ガスブロで言うとインナーハンマーが収まる部分)は、

なんとタナカとKSCで非常に構造寸法が似ており、赤丸部分のねじ穴とその他少しの加工ですんなりメカが収まるという奇跡で、

コレはイケるんじゃないか??とテンションが爆上がりしました。

・・・と安堵したのもつかの間。

問題はトリガーが収まるロッキングブロックハウジング。

なんとトリガーピンとロッキングスライド(スライドを止めていて分解時に押し下げるレバー)の位置関係が最大で3mm近くズレており、

そのままでは全く使い物になりません。

見た目が悪くなるので外側の樹脂フレームを削るワケにはいかず、亜鉛合金製のロッキングブロックハウジングを削って、穴位置を合わせる必要がありました。トリガーピンの穴を基軸として(ここは動かせない)、ロッキングスライドの位置を手前にずらしました。

この3mm、数字だけでみると大した距離ではないのですが、リューターで金属を切削加工するには非常に大きな数字で、最も時間と気力を使う作業になりました。

それだけではなく、ロッキングブロックハウジングが元々フルサイズの17用の長さになっているので、そのままではフルストロークでスライドが後退できず装填排莢ができないため、結局赤線部分を大きく削る必要がありました。

半日格闘して、何とか狙った寸法にすることができました・・・(しかも加工しやすくするため二分割しちゃいました)

これでとりあえず、無事に最大の難関を突破した次第です。

タナカのフレームに対してKSCは内側がやや薄く、そのままではマガジンが入らないので、赤枠部分をやすりで削り落としました。

あと、撮り損ねたのですが、ロッキングスライドスプリングを差し込む孔をフレームに開けたり、

シリアルナンバープレートを貼ったりして、フレームは完成です。

バレルはタナカのを切って再接着したのですが、寸法を間違えて短く切りすぎてしまったので、

先っちょをパテ盛りして長さを稼ぎました。

最初は肉薄にし過ぎて40口径みたいになってしまいましたので、後に修正しました。

マガジンはタナカG17用をぶった切って、26用のショートサイズにしました。

とりあえず試作用に切っただけですので、残弾孔を10発に直したり(パテ埋め)、上部の9mm刻印&下部のGLOCK刻印を彫るのは追々やりたいと思います。

塗料はインディのメタルパーカーを選択。

やや青みがあり、手軽に金属感を出せる素晴らしいスプレー塗料です。

塗った直後は艶消しですが、コンパウンドで磨くと光沢が出て、より一層金属感が出せます。

こんな感じで思いつくことわずか2週間で、ひとまずカタチにはなりました。

ガワはKSCなのに、中身はモデルガンという、他にない強烈な個性に優越感を覚え、所有欲を満たしてくれます。

ホールドオープン時に見えるダミーカートがたまりません。

エキストラクターが第二世代の形状のままだったり、

KSCの仕様でフレームのグロック刻印がなかったり、

チャンバーとスライドの高さがズレていたりと、

まだ手直ししたい部分はあるものの、総合的には満足する出来になりました。

一応メカはタナカなので、ガシャコンして装填排莢は可能です。

ただ、リコイルスプリングがG26のままで弱いので、引いて離しての装填ができません。

ここはまた適当な強さのスプリングを探し出して交換したいところ。

次はいつになるか分かりませんが、この調子でまた何かモデルガンを作れたらと思います。

今回はここまで。ではまた。

2024年08月31日

KSC SIG P230JP モデルガン .32AUTOダミーカート化

以前KSCのP230JPモデルガンを手に入れた際に.32AUTOダミーカート化すべく改修しましたので記事にしたいと思います。

P230JPは1990年代後半にSIGSAUERが、日本警察向けにマニュアルセーフティとランヤードリングを後付けした特別仕様にして納入したと言われているモデルです。

かつて岡田准一主演のドラマ『SP 警視庁警備部警護課第四係』で大々的に使用され有名になった銃ですが、

我々一般人は地方県警の年頭装備点検で、時折見かける程度でめったにお目にかかれないレア銃です。

トイガンでも人気が高く、KSCからブローバックガスガンとモデルガンが発売されていますが、モデルガンについてはなかなか再販されないため、中古市場では取り合いになっている状況です。

かくいう僕も今年の2月に、某ネットオークションで金の暴力を駆使して何とか競り落としました。

(シリアルナンバーが好きな数字だったという理由から、軽い気持ちで入札したものの予想以上に高騰してしまい、この銃の人気ぶりとオークションの恐ろしさを思い知りました・・・)

元々1970年代に警察向けで開発された中型拳銃ですが、ワルサーPPシリーズやモーゼルHScを彷彿させるデザインにSIGSAUERらしい精悍さが加わり、非常にエレガントで美しい銃です。

この可愛らしいマズルフェイスがたまらなく好きです。

インサートは縦に入るタイプ。

賛否両論のP230JP名物、マニュアルセーフティ。

ワルサーPP系と同じ下げてONで、位置はフレーム側にあるので操作性は悪くないのですが、

ハンマーダウン時(コックされていない状態)しか発動しない謎仕様で、

SIG系オートの良さを殺してしまっていて個人的にはあまり好きではありません。

さて、ここからが本題。

実銃のP230JPは.32口径ですが、KSCのモデルガンはベースのP230が.380AUTOでモデルアップされている関係で、

その仕様に引っ張られ、.380AUTOでのモデルアップになっているという残念ポイントがあります。

元々モデルガンはあまり発火させない主義ですので、

.32口径のダミカ仕様にすべく、ちょっとした改修を行いました。

内容は非常に簡単。

外径10mm/内径9mmのアルミパイプの外側をやすりがけしてチャンバーに入るよう寸法調整をした後、適当な長さに切ります。

これをチャンバーに押し込むだけ。

たったこれだけです。

これにより、チャンバー内に元々の.380AUTOのカートが入らず、.32AUTOのカートだけ装填できるという算段です。

アルミパイプがスペーサーとなってくれるので、これで問題なくリムにエキストラクターの爪が引っ掛かり、排莢できるというワケ。

両カートの比較。

左が.380AUTO、右が.32AUTO。

弾全体の高さは変わらないものの、径が全く違います。

(.380AUTO=9mm、.32AUTO=7.65mm)

ちなみにまだ欠点があり、マガジンに.32AUTOを4発以上詰めると4発以降の弾がお辞儀をしてしまい、うまく装填できません。

恐らくは.32AUTOがセミリムド(リムが薬莢の径より大きい)であるため、弾が下を向いてしまうのではないかと推察していますが、

お座敷で軽く装填排莢するだけですので、3発だけ詰めて楽しんでいます。

参考までに、装填排莢テストの動画を貼っておきます・・・

こんな感じで、発火機能は殺してしまうものの、ダミカ仕様ながら簡単に.32AUTO化できますので、

やっぱり.32AUTOのP230JPが欲しい!という方は自己責任で試してみては如何でしょうか?

今回はここまで。ではまた。

2024年07月07日

S&W M3913 モデルガン(マルシンM39ベースカスタム)

この趣味を長く続けていると、欲しい銃がトイガンとしてモデルアップされていないという悩みに直面することがあります。

マニアックなモデルはファンから根強い人気があるものの、

一般的には中小企業に相当するトイガンメーカー各社としては、この手のマイナーモデルをラインナップに加えることは、

商業的に成功するか、ある種の博打であり、かなりの高いハードルになるのではないかと思います。

僕にとっては、日本警察が一部で採用している、S&W M3913がまさにそんな銃でした。

通常の警察官はご存じの通り5連発の回転式が主流ですが、

銃器犯罪への対処が想定されている一部の部署で使用されている、米国S&W M39シリーズ直系の第三世代コンパクトオートです。

元々日本警察拳銃の大ファンで、その魅力にどっぷりはまっていたので、M3913は憧れの的だったのですが、

当然トイガンメーカーからはモデルアップされておらず、一部の業者(旭工房、マッドポリス等)がカスタムしたものがヤフオクにごくたまに出回る程度でした。

どうしてもM3913が欲しい・・・そんな時、久しぶりに僕にモノづくりの神様が降りてきて、呟かれました。

『ないものは、つくってしまえ、モデルガン』

今や発信活動の拠点をTwitter(X)に移してしまっており、久しぶりの投稿となり恐縮ですが、

今回は僕がマルシンのM39をベースに気合と情熱だけで作り上げてしまった、

S&W M3913モデルガンの製作過程をご報告したいと思います。

今回、2機の試作機を製作。

左が初号機、右が弐号機となります。

元々は初号機のみ製作するつもりでしたが、

色々納得がいかず、もう1機作ってしまった次第です(笑)。

まずベース機はマルシンのM39にしました。

MGCのも中古市場で割と数が出回っているのですが、

既にメーカーが存在しておらず今後の部品入手性への不安があり、

マルシンのほうが良さそうと判断した次第です。

製作前に比較と現状把握をしたのですが、実は一筋縄にはいかないことが判明。

単純にスライド、バレル、フレームをぶった切って塗装するだけではなく、

そもそも世代差が伴う大きな違いが両者にありました。

・バレルブッシングの廃止によるスライド前端形状の違い

・バレル形状の違い

・アイアンサイトの違い

・フレーム形状の違い(グリップの角度の違い含む)

・グリップ固定方法の違い

・サイドプレート形状の違い(第三世代はスライドストップリリースレバーを押さえる機能も兼ねる)

等々・・・

これらの問題を一つ一つ考えながら、解決していきました。

まずはスライドからぶった切り・・・

ブッシングレス化に伴い、スライドに細工を施します。とりあえず適当な径の塩ビパイプを切り出しやすりがけしてサイズ調整。

それをスライドにはめ込み接着し、バレルスペーサにしました。

ブッシングレス化によりリコイルスプリングが抜けてしまうので、固定用にサイズ違いのアルミパイプ2種を切り出し・・・

スライドに埋め込み接着。これでリコイルスプリングが固定されるようになりました。

バレルもこんな感じでぶった切り・・・

先っちょだけ接着し、やすりがけして独特なくびれ形状を作りました。

スライドとバレルを組むとこんな感じに。

リコイルスプリングガイド等をぶった切り。

リコイルスプリングは最初純正を切って入れてみたものの、線径が太く、バネ自体も硬く短縮には向かなかったため、

後により線径が細く柔らかいものを業者に発注しました。

アイアンサイトは、他モデルのものを加工して流用。

初号機はマルイM45A1用のサードパーティ製(3Dプリンター品)を加工しましたが、その業者の対応がイマイチだったので弐号機では採用せず、

フロントはマルイP226用を、リアはマルイV10用を加工しました。

エキストラクターについては、初号機はベースのマルシンM39そのままの機構にしたので、

マルシンのエキストラクターにアルミ板を貼っただけにしたのですが、これではリアリティに欠けるため、

弐号機ではマルシンのBHPミリタリー用を加工して取り付けました。

ちなみに、マルシンM39はブリーチブロックが前後に動いてしまうため、

エキストラクターのライブ化にあたりエキストラクターピンがブリーチブロックの固定ピンを兼ねる構造にしました。

これでブリーチブロックは後退位置で固定されます。

(ブリーチブロックを後退位置にしないと、スライドを目いっぱい後退させても弾が装填できなくなります。

M3913化にあたり、機構構造面のアドバイスを、M3913化カスタムの第一人者である港3号さん(Twitter(X)では『リオ』さんとして活動)より頂きました。有難うございました!)

マルシンM39は本来U.S.A.刻印の箇所が『J.S.A.』になっているので、

『U』になるように彫り直しました。

さて、難しかったのがフレーム。

まず末端をぶった切るまでは良かったのですが・・・

M39とM3913ではグリップ前部の角度が違うため、グリップパネル前端の傾斜角に合わせて、前端をひたすら削って角度修正しました。

グリップパネルについては、初号機はホーグ製、弐号機はS&W純正品を採用したのですが、

固定方法が異なるので、フレームはまったくの別物になりました。

まず初号機は当時ホーグ製のグリップしか入手できず、入手した個体は本来付属しているねじや固定ブロックが欠品していたので、

フレーム後端にパテを盛り、穴を開け、六角ねじで固定する方式を採用しました。

一方弐号機の時はS&W純正のグリップが手に入ったので、それに合わせてアルミ板を切り出して穴をあけて固定金具とし、

そこにグリップピンを通して固定する方式にしました。

ちなみに純正グリップの内側には赤枠の突起があり、そのままではうまくフレームにはまりません。

そこでフレーム内側の緑枠部分を削って、グリップ赤枠部とうまく噛み合うような構造に修正。

修正後はこんな感じに綺麗にはまってくれました。

ちなみに、弐号機で入手した純正グリップですが、実はM3913用ではなく、45口径のM4516用。

グリップ前端がM3913用よりやや厚く、マガジンキャッチ周辺の突起がやや出っ張っているのが特徴です。

M3913に使うには、前端部を加工してやる必要があります(このあたりの情報も港3号=リオさんからご教示頂きました)。

前端加工後のグリップ。

ちなみに、マガジンキャッチの反対側もM3913っぽく形状変更しました。

トリガーガードもM39とM3913では形状が異なり、

雰囲気を出すために何度もパテを盛っては削ってを繰り返し、

何とかそれっぽく仕上げました。

ちなみにトリガーガードとグリップ前端のチェッカリングは、

当初筋目やすりで彫ることも考えたのですが、値段が高く技量的にも自信がなかったので、

WAのショーティ40から型取りして、プラリペアでパーツを作って移植しました。

移植・接着したら余分な部分をカットし、フレームとの継ぎ目にパテを盛って目立たなくします。

マガジンキャッチスプリングの位置がM39とM3913で異なるので、オリジナル位置をパテ埋めし、

新たに穴を設けました。

僕にとって最大の難関が、刻印の手彫り。

弐号機にはAで始まる警察管理番号も入れました。

ベースになるフォントをエクセルで作って印刷して貼り付け、

上からミシン針でひたすらツンツンしました。

ちなみに針はミシン用のものを削って鋭利にしたうえで、ピンバイスに取り付けたものを使いました。

(この技法は、我らトイガンカスタム界の巨匠、オラガバニストのあじゃさんにご指導頂きました。有難うございました!)

ツンツンし終えたら紙を剥がしてひたすらホリホリ。

虫眼鏡を使いながらの作業です。

幸い僕はまだ老眼ではないのですが、それでもつらい・・・へたっぴですが3時間かけてなんとか彫り上げました。

もちろん金属部品にも手を加えます。

ハンマーはちゃんとデホーンドタイプに加工。

ハンマーピンを兼ねるサイドプレートはM39と構造が異なるので、

ハンマーピンは4×20mmの平行ピンを手配、

サイドプレート部分については、初号機はWAのショーティ40のものを流用、

弐号機はアルミ板から切り出して加工し、平行ピンに接着しました。

マガジンも短縮加工。

末端に切り込みを入れ、横に曲げます。

ある程度曲げて余分なところをぶった切ったら、適当な木片をはさんでバイスに固定し、

耳部分をハンマーで叩いてまっすぐに曲げてやりました(この技法もあじゃさんにご指導頂きました)。

マガジンバンパーについては、マガジンの耳が通る部分だけアクリル板を積層にし、以下はパテを盛って成形しました。

弐号機の塗装前状態。

塗装前にひたすらやすりがけも行いました。

塗装はキャロムショットのスプレー缶を使用。

スライドとバレルはステンレスシルバー、フレームと金属部品はチタニウムシルバーで塗装しました。

スライドとフレームを塗り分けることで、S&W第三世代オート特有の雰囲気を再現しました。

日本警察仕様の特徴であるランヤードリングについては、マルイのM9用を加工して取り付けました。

こんな感じで試行錯誤を重ねた結果、何とか完成しました。

製作期間は2丁で計3カ月という感じです。

初号機である程度工法を確立し、弐号機で発展改良したという感じです。

急いで作ったので仕上げの粗さや雑さが目立ってしまったのが反省点ですが、総合的には満足です。

ちなみに日本警察に採用されているモデルは後期型ですが、

刻印がどう頑張ってもレーザー刻印じゃないと彫れないものでしたので、

あえて、『1991年に前期型がごく少数試験導入された』という架空設定で、前期型にしました。

4月にエイプリルフールネタとして思いついたことがきっかけで、まさかここまで形にできるとは思いませんでした。

今回の企画に際しご支援・ご指導頂きました皆様には、この場を借りて感謝御礼申し上げます。

今回はここまで。ではまた。

SPECIAL THANKS:

港3号(=リオ)様

オラガバニスト あじゃ様

2023年09月09日

マルシン ポリスリボルバー(ニューナンブM60) 2インチHW Xカート

日本とはモノづくり大国だなと改めて感じる今日この頃です。

かつて日本人には作れないと言われた自動車は、よく走り壊れないと評判で、今やトヨタをはじめ名だたる日本車メーカーが欧米にも工場を作るほど、世界中に浸透しています。

ウイスキーも鳥井信治郎と竹鶴政孝によってジャパニーズウイスキーが確立され、本場スコッチにも負けない味と品質で、世界の品評会で数々の賞を受賞しています。

近年はさすがに海外勢に押され気味ですが、今でもメイドインジャパンはひとつのブランドだと思うのです。

しかし、そんな日本も苦手とする分野があります。それは銃。

元々日本は東アジアとしては早くから近代化・工業化に成功し、小銃開発については欧米列強にも負けない技術力を有していましたが、

特に拳銃においては、南部麒次郎によって開発・量産化が実現したものの、よく言えば独創的、悪く言えばゲテモノ的で、とても欧米には太刀打ちできない代物でした。

戦後、敗戦国日本の小火器製造技術は衰退の一途をたどり、日本の治安維持の最前線では旧軍の骨董品か米軍のおさがりを渋々使う状況。新調できても海外製が一般的でした。

平和とは非常に貴重で大切に守るべきですが、一方でその維持に必要な技術の衰退を加速させるという矛盾をはらんでいるのです。

そんな中、あの南部麒次郎をルーツに持つモノづくり企業が開発した、日本の拳銃があります。

現在でも一部で現役バリバリの回転式拳銃、ニューナンブM60です。

今回は、そのニューナンブを模したマルシンのロングセラーモデル、ポリスリボルバーをご紹介します。

k_shirai_95, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

実銃のニューナンブM60は、新中央工業が1950年代に開発した国産の警察向け回転式拳銃。

装弾数はJフレームと同じ5発で、米国Smith & Wesson製M36チーフスペシャルを参考にして開発したようです。

バレル長は主に制服警官向けの3インチ(77mm)銃身モデルと、私服警官向けの2インチ(51mm)銃身モデルの2タイプがあります。

量産は1960年から1996年前後まで行われ、生産時期によってシリンダーラッチやグリップの形状違い等、いくつかのバリエーションが存在します。

現在はSmith & Wesson M37エアーウェイトやM360Jサクラ等の後継機種がお巡りさんのメインウェポンですが、ニューナンブもまだまだ現役。

特に3インチモデルについては命中精度の良さから、射撃競技会で活躍しているとのことです。

かつてはお巡りさんの代名詞だったニューナンブも、最近は後輩拳銃に押されっぱなしで、メディア露出も少なくなってきましたが、

コロナ真っ只中の2020年当時放映されたTBS系ドラマ『MIU404』で、機動捜査隊所属の主人公、志麻一未(演:星野源)と伊吹藍(演:綾野剛)の二人が携帯している描写がありました。

(1話の伊吹登場シーンで、弾と一緒に受け取っていたのが2インチモデルでした)

尚、開発した新中央工業は、旧日本軍の拳銃開発を手掛けた南部麒次郎が興した南部銃製造所が、1936年に昭和電機製作所と大成工業の2社と合併してできた中央工業をルーツに持ち、1949年に分離独立する形で発足した会社です。

1975年に日本ミネチュアベアリング(のちにミネベアに社名変更)の系列会社となり、1981年に完全に吸収合併されました。

さて、ここからは余談ですが、新中央工業を吸収したミネベアは、現在はミネベアミツミに名を変えているというのは周知の事実です。

このミネベアミツミについて、我々の界隈で名前はよく知られているものの、何をやっている会社かあまりよく知られていないと思いますので、ここで簡単にご紹介したいと思います。

ミネベアミツミは、ベアリング製造を祖業として発足した先述のミネベアと、ゲーム機向け電子デバイスやアナログ半導体で知られるミツミ電機が2017年に経営統合して誕生した、金属加工部品・電子部品製造メーカーです。

世界27か国に拠点を有し、売上高は2022年度実績で1兆2,922億円(営業利益:1,015億円)と、なかなかの規模をもつ会社です。

部品メーカーはB to B企業ですので、一般にはあまり知られていませんが、実はミニチュアボールベアリングでは世界シェア60%、一直リチウムイオン電池保護ICでは世界シェア80%と、世界に誇る技術を有しています。

また、M&Aによる事業拡大に力を入れた結果、ベアリング、モーター、センサー、半導体、コネクタ、スイッチ、車載用部品等、多彩な製品をラインナップするに至りました。

我々が日常で使う工業製品の何かに、ひょっとしたらミネベアミツミ製品が入っているかもしれません。

(ちなみに、旧ミネベアの製品には、Nippon Miniature Bearingの頭文字をとった、NMBのロゴが印字されます。ベアリングやモーターに限らず、銃器にも刻印で入ります。)

尚、旧ミネベアが新中央工業を吸収合併した理由については、おおやけにはされていません。

ある文献では、新中央工業の電磁クラッチの技術を欲したため、と言われていますが、真相は定かではありません。

そう言えば、最近ミネベアミツミのCMがリリースされたようですので、ご参考まで。

トイガンとしては、ガスガンはマルシンとハートフォードの2社のみがラインナップ。

特にマルシンは8mmBB弾モデルから現行の6mmXカートモデルまで、細かな改良を経て販売されてきたロングセラーモデルです。

最新ロットが再販されてから市場は欠品状態で、メーカー再生産待ちが続いている状況ですが、

今回、最新ロットではありませんが、6mmXカート仕様の程度の良い中古が入手できましたので、レビューしていきます。

最近のマルシン製品の梱包箱は非常にシンプル。

昔は箱一面に製品写真がプリントされインパクトがありましたが、

コスト削減を狙ったのか、無地の箱に製品シールを貼ったおとなしいパッケージです。

HWモデルなので小さくてもずっしり重く、質感も良好。

特徴的なニューナンブのデザインをよく再現できていると思います。

マズルまわり。

ニューナンブらしい先細りのバレルを再現。

ニューナンブと言えば3インチ!という方も多いかと思いますが、

個人的には2インチのスナブノーズが大好き。

特に僕は『踊る大捜査線』等の刑事ドラマの影響でニューナンブ好きになったので、

ニューナンブと言えば2インチです。

マルシンのポリスリボルバーは元々8mm口径で設計されたので、

6mm化のためにインナーバレルの外側にさらに真鍮製パイプをかませる構造をとっています。

ただその分真鍮の光沢が目立ってしまうので、ここは黒染で目立たなくしたいところ。

シリンダーはベースとなったSmith & WessonのJフレームより径が太い一方、全長は短め。

シリンダー内部には空洞があり、安全対策が取られています。

右がマルシン製カート式リボルバーの特徴たる、Xカートリッジ。

ホローポイント弾に似せた外観を持ち、銀色の弾頭部分に1発のBB弾を込めます。

元々マルシン製リボルバーのカートは空薬莢タイプで底部にBB弾を装填する方式をとっていたため、

命中精度は最悪でしたが、Xカートにリニューアルされてから、命中精度が劇的に向上しました。

尚、最新ロットでは弾頭部分が銅色になったカッパーヘッドタイプになっています。

また、ポリスリボルバー専用のカートはダミーカートより径が太めです。

シリンダーにXカートを装填するとこんな感じ。

やっぱりレンコンはカート式じゃなくちゃ。

ダミーカートも装填できますが、Xカートより径が細いのでエジェクターがリムに引っ掛からず機能しません。

トリガーまわり。

トリガーガードの卵型形状が可愛くて大好き。

トリガーフィーリングはマルシンのカート式らしく、ダブルアクションはガク引き必至の激重トリガー。

一方シングルアクションは軽いので、命中精度を維持するならシングルアクション一択です。

ニューナンブと言えば、特徴的なシリンダーラッチ形状。

ポリスリボルバーでは1980年代頃製造の、後方に長く尖った形状のものを再現。

本来シリアルナンバーや新中央工業の社章が刻印されているであろうラッチ下部には、『POLICE REVOLVER』のオリジナル刻印。

元々8mmモデルには『8mm』の刻印もありましたが、6mm化されて『8mm』刻印が消え、最新ロットでは刻印が完全になくなっているようです。

こういうマルシンのアップデート、素晴らしいですね。

グリップは特徴的なあずき色のプラグリップ。

下部にフィンガーレストが付いた後期の仕様です。

実物は表面が梨地でザラザラしているようですが、マルシン製は光が映り込むくらいツルテカでチープな印象。

尚、実物は結構割れやすいんだとか。

グリップ内にガスタンクを内蔵する関係で、底部のバルブからガスチャージします。

警察用拳銃らしく、ランヤードリングを標準装備しています。

ハンマーは非常に滑らかでスムーズ。

安全対策で打撃部分には金属板が入っています。

グリップ上部に見えるのが独自のマニュアルセーフティで、前に押すとセーフティON。

サイドプレートにはメーカー名と日本製、マルシンが加入している全日本トイガン安全協会を表す刻印。

これも最新ロットでは消滅して無地になっています。

サイドプレートを外すと内部メカが見えます。

ちなみに、ポリスリボルバーの弱点がハンマー基部。

画像赤丸部分が構造上非常に折れやすく、僕もこれまでに何度も折ってきました。

最近はこれでも形状が見直され改良されたようですが、この箇所に負荷がかかりやすいのか金属疲労を起こすようで、

根本的な解決に至っていない模様です。

ハンマーが折れたときは、慣れない方はマルシンに修理依頼を出すのが吉ですが、

自力で直せる技量をお持ちの方は、パーツ注文しましょう。

まずはメールで在庫状況の問い合わせをします。

必要部品の部品番号と名称(いずれも取扱説明書の部品リストに記載)、必要数量を必ず入力しましょう。

早ければ翌日には画像のようにメールで単価と送料の回答が届きます。

その合計金額を現金書留で、マルシンに送りましょう。

その際、メールに記載された注文番号と部品名、数量、金額、送付先住所氏名を記入したメモを同封します。

費用を送ってから10日程度で、注文した部品が届きます(当方の場合は1週間程度で届きました)。

現金書留というのがちょっと不便でしたが、メールでの問い合わせから部品到着まで、非常に迅速丁寧に対応頂けました。

できればKSCのようにネット注文できるようにして欲しいですが、こういうアフターサービスがきっちりしているのはユーザーとしては有難いですね。

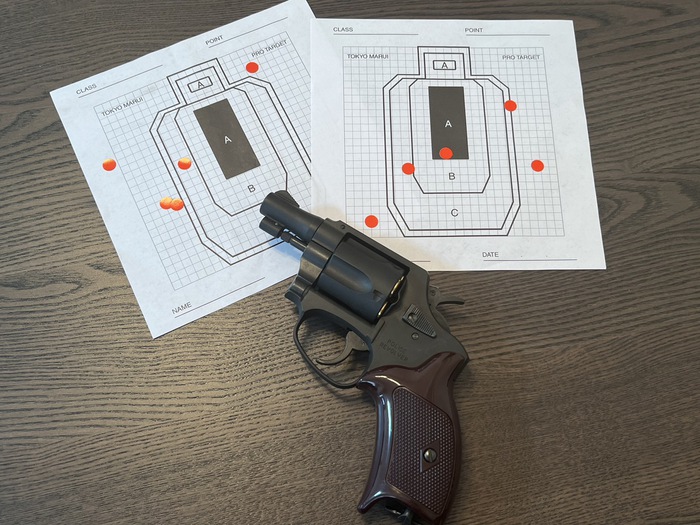

さて、ちょっと壊れやすいポリスリボルバーですが、驚いたのは命中精度。

Xカート化される前のモデルは、狙ったところにまず当たらないので、とりあえず弾が飛べばいい、、くらいの代物でした。

今回、8mから0.2gBBで5発を2セット、シングルアクションで撃ってみた結果ですが、なんと東京マルイの17×17cmターゲットに全弾命中という、

オートマチックもびっくりの集弾性を見せてくれました。

コイツ、できるぞ!!

ポリスリボルバー、何度も手にしてきましたが、Xカート化されてさらに魅力に磨きがかかったと感じます。

Xカート化前のモデルでは弾の出るモデルガンといわんばかりの、実用には程遠い、目も当てられない実射性能でしたが、

今となってはもう過去の話。シューティングにも使えるレベルになったのではないかと個人的には感じています。

(事実、このマルシン製Xカートリボルバーでシューティングマッチやサバゲーに参加する猛者もいるとかいないとか・・・)

残念ながら実銃はとっくの昔に生産終了し、オリジナルデザインの日本製拳銃が登場する兆しもまるでありません。

メイドインジャパンがもてはやされて久しいですが、冒頭の通り、特に銃器開発においては、日本は依然として後進国であると感じます。

国防に直結する自衛隊の小銃と違い、国内治安を維持する日本警察においては、国産拳銃という縛りはありません。

むしろ一般的に日本の法執行機関のみに販売先が限られる国産拳銃は、小ロット生産になりがちで、結果圧倒的物量を誇る海外製拳銃に比べて高価になる傾向があります。

ただ、日本のお巡りさんが腰にぶら下げる拳銃は、やっぱりメイドインジャパンであってほしいとマニア心に思うのです。

いつかまた、日本の治安と技術を守るため、純国産のポリスリボルバーが復活する日が来ることを願ってやみません。

今回はここまで。次回もお楽しみに。

参考文献:

ホビージャパン 『Gun Professionals 2015年9月号』

ホビージャパン 『日本警察拳銃』

ミネベアミツミHP

日本ベアリング工業会 『ミネベア株式会社 大森工場とその周辺』 https://www.jbia.or.jp/industry/members/35/minebeaoomori.pdf

2023年05月08日

【コラボ企画】実銃vsトイガン タナカ P229 HW ガスガン

ガンマニアという生き物は、気が付けば同じような銃を何丁も集めてしまう習性があるように思います。

ご自宅の収納が、1911系オートやS&Wのリボルバーでいっぱいになってしまった経験、あなたにもありませんか?

かくいう僕も、最近P229愛が止まらず、1年ちょい前にタナカのP229ガスガンのABSモデルを手に入れて愛でていましたが、ついにHWモデルを入手してしまいました。

素人からすれば材質が違うだけで全く同じものにしか見えませんが、好きな銃はABSもHWも欲しくなってしまうのがマニアというもの。

これだからこの趣味はやめられません。

さて今回は、旧Gun誌時代から現在もご活躍されているアメリカ在住の実銃ライター、Toshiさんとのコラボ企画となります。

旧Gun誌の頃から続くToshiさんの企画『あの銃に会いたい/この銃に会いたかった』に記事投稿させて頂いたご縁で、

現在もToshiさんとメル友の僕ですが、今回Toshiさんのご厚意で、Toshiさんの実銃写真をお借りして比較レビューをさせて頂くことになりました。

日本を代表する大御所ライターさん(しかも何のご縁か、HK416が大好きな僕の義父と同い年)とのコラボというだけで恐縮しっぱなし、

ドキがムネムネな僕ですが、いつも以上に張り切ってやっていこうと思います。

改めて実銃について簡単におさらい。

実銃のP229は、フルサイズ9mmダブルカラムのP226をコンパクト化した(文献によってはシングルカラムコンパクトのP225をダブルカラム化と表現)P228の改良モデル。

それまでのモデル(P220、P225、P226、P228)のスライドはシートメタルのプレス工法で製造されていましたが、

このP229からはNCマシンによるステンレス塊の削り出し工法に変更。40口径などのより大口径な弾や+Pなどの強装弾に対応できるようになりました(実際P229の最初のモデルは40口径)。

SIGSauerのHPでは1992年に生産開始とありますが、文献によっては1991年登場とありますので、1991年に発表、1992年に量産・販売開始ではないかと推察します。

実は最近まで、P229にはあまり興味がなかったので、トイガンはおろか実銃写真すらろくに持っていませんでした。

かつて仕事でアメリカに1年程いた際も、行きつけのアウトドアショップの中古銃コーナーに初期のレガシーモデルが転がっていたにも関わらず(画像赤丸)、

ろくにカメラにおさめないまま帰国するという、今思えば大変惜しいことをしました。

(SP2022なんか撮ってないでP229を撮れよと、当時の自分を殴りたい・・・)

そして三十路になってから嗜好が変わり、P229大好き人間になってから、ようやくタナカのガスガンを中古で入手した次第ですが、

せっかくアメリカにいたのに実銃写真がないというまさに『後悔先に立たず』状態でした。

そんな中で、ちょろっと記事投稿した読者の一人に過ぎない僕に、何から何までご協力頂いたToshiさんには、ただただ感謝するばかりです。

ではToshiさんの美しい写真を添えて、実銃との比較対決といきましょう。

実銃のマズルフェイス。

クラウンは丸まっており、ヘアラインが入ります。

P220系オートのアイアンサイトには、サイトの高さを示す数字が入っており(この個体は『6』)、

4~10の間で、フロントサイトは数字が大きくなるほど高さが低くなり、

リアサイトは数字が大きくなるほど高さが高くなるようです。

(ソース: https://www.realgunreviews.com/sig-sauer-sight-heights-sight-numbers/ )

トイガンのマズルフェイス。

実銃に比べてスライド上部がやや角ばっている印象。

クラウンにはヘアラインもわずかながら再現されています。

フロントサイトには数字刻印無し。ただちゃんとドブテイル方式です。

ちなみにインナーバレルは入手後黒染めしているので目立ちません。

実銃のスライド。

刻印のレイアウトは、後にP226のステンレス切削スライド品にも踏襲されます。

『STAINLESS』の刻印が懐かしいですね。

トイガンのスライド。

HWの質感が防錆塗装のようで、ABSモデルとは比べ物にならないくらいの存在感を放ちます。

刻印の彫りがちょっと薄い印象ですが、書体はほぼ忠実に再現。

実銃の機関部・操作部。

フレーム中央のテイクダウンレバーは初期のデザイン。

デコッキングレバーとスライドストップリリースレバーの配置が秀逸で、これに慣れると他のオートに違和感を覚えるようになると個人的には思います。

トイガンの機関部・操作部。

スライド中央から伸びる10本のセレーションも完璧に再現。

この頃のガスガンは仕方ないのですが、スライドストップノッチに金属板などの補強がないので、

使っていくうちにすり減ってしまいます。

実銃のグリップ。

黒い純正の樹脂グリップこそ至高です。

最近のモデルはE2グリップ等に置き換わってしまっていますが、実用性はさておき、この頃のグリップが一番好きです。

トイガンのグリップ。

力を入れてぐっと握ると軋んで合わせ目がズレてしまうのが残念ポイント。

また、シボ加工が甘く、結構つるつるしていて滑りやすいです。

実銃を握ったことがないので推測になりますが、実銃はもっと手への食いつきがよいはずです。

(少なくとも、ABSモデルのレビューの際に入手した最新仕様の実物グリップは最高の食いつきでしたので・・・)

実銃のハンマーとリアサイト。

ハンマーは操作性良好ながら丸みがあり衣服に引っ掛からないように考慮された絶妙なデザイン。

リアサイトは初期の1ポイントタイプで、Toshiさん所有の個体は前部に『8』の刻印あり。

トイガンのハンマーとリアサイト。

実銃形状のファイアリングピンの再現はないのですが、ハンマー根元付近に実際のファイアリングピンがあり、これによってマガジンのバルブを叩く方式をとっています。

この副次効果か、東京マルイのP226のようにハンマーが全落ちせず、ハーフコック位置で止まるのはさすがタナカといったところ。

ちなみにハンマー下の右側から出ている突起はトイガン独自のマニュアルセーフティ。

この個体は故障していて作動しませんが、そもそもP220系にマニュアルセーフティなどという無粋なものは要りません。

実銃のスライド周辺。

スライドのデザインは、P229最大のチャーミングポイント。

セレーションは長いほうが操作性は良いのですが、このスライドじゃなきゃP229らしくありません。

P229はもともと40口径からスタートし、エアマーシャルが採用しているとされる357SIGもラインナップにありますが、

Toshiさんの個体は9mmパラのモデル。

トイガンのスライド周辺。

タナカのガスガンはToshiさんの個体と同じく9mmパラ口径。

チャンバーの形状が実銃とやや異なるのと、フレームの『MFG TANAKA WORKS』刻印が残念ポイント。

実銃のトリガー。

重さはToshiさん情報ではDAが6kg程度、SAが2.3kg。

トリガーガードはP228から踏襲される、丸みのある美しいデザイン。

トイガンのトリガー。

実銃よりやや細く、トリガープルは軽めです。

トリガーガード内側にはパーティングラインががっつりと残ってしまっています。

実銃のバレルには、ティルトアップする際につく独特の塗装剥がれがまるで模様のように現れます。

フレームには『-SIGARMS INC. EXETER NH- FRAME P229 MADE IN GERMANY』の刻印が入るのですが、

当時はフレームをドイツで製造、それをニューハンプシャー州エクセターのアメリカ現地法人SIGARMSに送り、

完成品として組立していました。

当時スライドの切削加工はドイツで行うにはコストが高く、アメリカ現地法人に担当させることで、総合的なコストダウンを図っていたようです。

(ソース:Gun Professionals 2012年6月号 P14)

トイガンのバレルもショートリコイルによるティルトアップを再現。

アウターバレルの先端から1cm程度が、ラインが切られ厚くなっているのですが、なぜなのかサッパリです。

フレームの刻印が『MADE IN JAPAN』になっているのが非常に惜しいですね。

実銃のマグウェル。

Toshiさん曰く、当時のモデルは9mmパラ仕様と40&357仕様ではフレーム寸法が異なり、

9mmパラ仕様はわずかにマグウェルが狭いとのこと。

トイガンのマグウェル。

タナカのP229のフレームはP228と刻印だけ変えて共用しているようです。

実銃の通常分解。

フレーム中央のテイクダウンレバーを下に90度、時計回りに回せばスライドを前に押せます。

スライドは前述の通りP229からステンレス塊からの切削に変わり、非常にマッシブで頼もしい佇まい。

トイガンの通常分解。

非常にリアルに再現されていると思います。

尚、リコイルスプリングは本来実銃同様に2本の針金をよじったものがオリジナルですが、

この個体は前のオーナーが社外品に交換しているようです。

さて、ここからは『Toshi大先生の写真をトイガンで頑張って真似てみた』シリーズです。

今回Toshiさんとコラボさせて頂いて感じたのですが、やっぱりプロのお仕事は凄い!!ということ。

僕も素人ながら今回はかなりこだわり、撮影用照明やレフ板、固定具、エアダスター等、装備を一式揃え、

撮り方を勉強し、納得いくまで何度も撮り直して執筆に臨んだのですが、所詮は付け焼刃の素人技。

ピントが合わなかったり、光の当て方がなかなか思うようにいかなかったり、奥が深く非常に難しいと感じました。

百戦錬磨のライターさんの技術には遠く及ばずお恥ずかしい限りです。

カメラも手持ちのiPhoneですので、一眼レフには敵いません。

それにToshiさんの写真は綺麗で色っぽくて、読者を引き込む魅力があるように思うのです。

そんなガンマニアの大先輩に、このような貴重な機会とお力添えを頂きましたこと、感謝してもしきれません。

この場をお借りして、Toshiさんには深く御礼申し上げます。

有難うございました。

今回のコラボ、如何でしたでしょうか?

ではまた。

Special thanks to: Toshiya Yoshifuji

当記事に掲載した画像の無断転載を固く禁じます。

All rights reserved.

2023年03月05日

【番外編】コルト キングコブラ 2.5インチ(東京マルイ コルトパイソンカスタム)

中古市場では、時としてとんでもない掘り出し物に巡り合うことがあります。

トイガンでも、既に生産終了した絶版品や、長らく探し求めていた銘品、珍品と運命的邂逅をすることがあるので、ガンショップ通いがやめられません。

月に一度は必ず訪れる、大阪日本橋の中古ガンショップのショーケースに、今回のお題は眠っていました。

思わず二度見して笑ってしまうくらいの珍品。

そう、本来ガスガンとしては市場に存在し得ない、コルト キングコブラでした。

今回は番外編として、東京マルイのガスパイソンをベースにカスタマイズされた、コルト キングコブラについて語ろうと思います。

その前に簡単に実銃の話を。

コルト キングコブラは、1980年台後半から90年台にアメリカの老舗コルト社から発売されていた回転式拳銃。

パイソンやダイヤモンドバック、アナコンダ等、蛇の名を冠するモデルのひとつです。

先行するトルーパー MK.Vをベースに、.357マグナム弾の発射を前提とした耐久性重視の改良が加えられ、さらにフレームやバレル等主要部品に錆に強いステンレスが採用されました。

本体色は基本的にステンレスむき出しのシルバーですが、ブルーイングが施された黒いモデルもあるもよう。

1998年頃を最後に生産終了となっていましたが、2019年にリバイバル。各部に設計変更が加えられながらも、現在も生産が続いているようです。

※ソース:https://www.colt.com/series/KING_COBRA_SERIES

キングコブラの2.5インチと言えば、個人的には柴田恭兵演じる『あぶない刑事』のユージ(大下勇次)を連想します。

『リターンズ』と『フォーエバー』でユージのメインウェポンとして活躍しました。

(実はこれが買った一番の理由だったりする・・・)

さて、キングコブラのトイガンですが、冒頭に少し触れた通り、BB弾が発射可能なガスガンとしては、本来市場に存在しません。

唯一トイガンとしてラインナップされているのは、KSCのモデルガンのみとなります。

今回のモデルは、恐らくはキングコブラが大好きで工作技術を持った方が東京マルイのガスパイソン2.5インチをベースに、

KSCのキングコブラ2.5インチのアウターバレルとニコイチで制作したカスタム品と推測しています。

それでは細部を見ていきましょう。

全体像。

パイソンを見慣れている方からすれば、すごい違和感があるでしょう。

ただ、キングコブラのバレルとパイソンのフレームが、びっくりするくらいマッチしています。

厳密にいえばキングコブラとパイソンはフレームの大きさが異なる(パイソン:Iフレーム、キングコブラ:Vフレーム。パイソンのほうが小さい)のですが、

そんなことが気にならないくらい、見事な仕上がりだと思います。

バレルまわり。

こちらはKSCのキングコブラ2.5インチのものを移植した模様。

中をくりぬきインサートなども除去し、できた空洞にさらに別の銃のアウターバレルをねじ込み接着し、

パイソンのインナーバレルが通るように加工されているように見えます。

なんというか、これはプロの仕事ではないかと。その出来栄えに、思わず脱帽です。

以降は東京マルイのガスパイソンに準拠する内容ですので簡単に。

トリガーはシングルアクション・ダブルアクションともに軽い引き心地。

トリガー上部のねじ位置やフレームラグの形状がパイソン準拠で、本物のキングコブラとは異なるのはご愛敬ということで・・・

グリップはパックマイヤー風で、ラバーコーティングがされています。

経年劣化でベタ付かないか心配ですが、その前に本家のパックマイヤーのグリップを入手して、内側をくり抜いて、装着してみたいところ。

ちなみにグリップを外すと、中には本来メインスプリングが入っている場所にガスタンクが入っています。

ハンマーまわり。

ハンマーの直後にはガスガン独自のマニュアルセーフティが備わっており、前に押すとセーフティオン。

ただこれが勝手にかかってしまったりと非常に邪魔なので、早々に取り外しました。

ハンマーは比較的軽い力で起こせます。

ガスリボルバーとしては一般的な、不正改造防止の板が見えます。

バレルの反対側面の刻印も、KSCのキングコブラと同様。

フロントサイトの赤いマーキングが、なぜか素人が塗ったような仕上げになっていて、ニコイチ加工の技術力とのギャップにびっくり。

ここはボーディさんのボディガードのように改善の余地あるかも。

フレームのASGKとMADE IN JAPANは、せっかくだから消して欲しかったところ。

シリンダーは時計回りでスミス&ウェッソンは逆回転。

スミス&ウェッソンに慣れているとちょっぴり戸惑います。

非常に軽くおもちゃっぽさがあるものの、よく回ります。

ちなみにシリンダーは左側面後部のラッチを後ろに引っ張るとロックが外れてスイングアウトできます。

スイングアウトしたシリンダー前部。

レンコンの孔口径がBB弾に準拠した6mmと小口径なのが残念ポイント。

実射性能を重視した結果ですので仕方ないですね。

本来のガスパイソンはシリンダー内に各4発のマガジンが内蔵されており、これにより24連射が可能となっているのですが、

このモデルはカート式にカスタマイズされており、見事な筒抜けっぷりです。

東京マルイのガスリボルバーの最大のメリットを封じるカスタムですが、

浪漫のほうが大事なのよ。

カートはキャロムショットのものが付属していました。

マルシンのXカートと同様、先っちょにBB弾を一発ずつ詰めます。

(右上は比較用の.38スペシャルのダミーカート)

キャロムショットのカートを装填するとこんな感じ。

ダミーカートと違い、カート底部がやけに膨らんでいますが、その理由は後述します。

シリンダーが筒抜けになったことで、ダミーカートも装填できるようになりました。

ただ、残念ながらダミーカート装填時、およびカート未装填時は、仕様によりシリンダーが回転せず&ハンマーコックできず空撃ちできません。

その理由が、東京マルイ製ガスリボルバーの特徴にして欠点でもある、可動式ガス放出孔。

この放出孔は、ハンマーコック時と発射時に写真のように前に突出してシリンダー部に張り付くことでガスルートとシリンダーの気密性を確保し、

ガスの漏れやロスをなくすという独自の機構を有しているのですが、発射後トリガーとの連動やスプリング等により後退するというギミックはなく、マガジン(このモデルではキャロムのカート底部の膨らみ)に押し戻されることで後退する機構をとっています。

従って、マガジンもしくはカートが入っていない状態では、放出孔が出っ張った状態のままで後退しないため、シリンダーと干渉して回らなくなってしまうというわけです。

(この状態になったら、絶対に無理にスイングアウトしないでください。最悪の場合放出孔が破損します!)

ちなみにこの個体は買って即空撃ちしていた段階で、ハンマーやトリガーの感触にどうにも引っ掛かりを感じたので、

分解注油することにしました。

まずはシリンダーを外します。フレーム右側面、トリガー上部のねじを外せば、シリンダーを取り外しできます。

シリンダーを外したら、フレーム左側面の3つのねじを外してサイドプレートを外します。

内部は実銃とは似つかない複雑なメカをしている印象です。

簡単にほこりを取っ払ってからシリコンオイルを注油して組みなおした結果、ハンマーもトリガーも、引っ掛かりなくスムーズになりました。

とりあえず手持ちの、イタリアVega Holster社のIB339に挿してみた図。

IB339はオートマチック用なので当然リボルバーには合いませんが、インサイドパンツホルスターなので実用上は問題なさそう。

IB339は『007 カジノ・ロワイヤル』でダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドが使用していたことで有名。

ボンドのホルスターにユージのキングコブラという、とってもセクシーな組み合わせ。

さて、実射性能はというと・・・正直カート式リボルバーという感じの結果。

もともとのオリジナルは、マック堺さんのレビュー動画の通りなかなかの命中精度をもっていたものの、

この個体はカスタムの影響か、もしくはカート式にしたせいか、はたまた冬場の外気温(11℃)が悪さをしていたのか・・・

どうにも安定しませんでした。

0.25gを8mから6発、10セット程繰り返してようやく出たベスト結果がコレ。

一発は大きく外してしまいました。

左右のブレは少ないものの、ガス圧が安定しないのか、ドロップ気味の弾道かと思えば急にまっすぐ飛んだりと、とても実戦投入できそうにありませんでした。

初速も今手元に弾速計がないので計測できていないものの、40m/sもないくらい遅めに感じました。

総括として、実射性能はまだ改善の余地はあるものの、キングコブラのガスガンに巡り会えただけでもう十分というのが正直な感想です。

この作品を作り上げた方の発想と技術力、そしてキングコブラへの情熱と愛をひしひしと感じました。

どういう経緯で制作され、手放されてしまったのか知る由もありませんが、新たな出会いに感謝し、これからも大切にしたいと思います。

尚、ベースの東京マルイ製ガスパイソンも今や絶版品で、故障時パーツの確保が課題となりそうです。

(幸いまだ中古市場には転がっているようですが)

今回はここまで。次回もお楽しみに。

追伸:

気になって調べてみたところ、どうやら大阪のとあるショップが限定で制作したカスタムモデルのようでした。やっぱりプロの犯行で納得!

※ソース:https://www.airgun.jp/html/products/detail.php?product_id=12359

2023年01月06日

KSC G26 スライドHW

ギャップ萌えという言葉があります。

例えば派手なギャルなのに実は真面目で優しいとか、見た目からは想像がつかない思わぬ魅力にキュンキュンしちゃう現象ですが、

1995年に登場した当時グロック史上最小モデルは、その表現がしっくりとくる、小さくても獰猛な理想のコンシールドキャリーウェポン(CCW)でした。

今回はKSCからリニューアルを経て再販された、G26スライドHWをご紹介します。

※Gen3モデル

※Gen4モデル

実銃のグロック26は、1994年のクリントン政権時代のアメリカで施行され、

国民が所持できる銃のマガジンの装弾数を10発以下に制限する内容が盛り込まれた銃規制法『Federal Assault Weapons Ban』を逆手に取り、

グロックが世に送り出した当時シリーズ最小モデル(現在は.380ACP口径のグロック42が最小)。

装弾数を10発に抑えつつ、先行するグロック19よりさらに小さく切り詰めることで、

隠し持つにふさわしいCCWとして完成しました。

最初期のGen2.5(東京マルイがモデルアップしているのはこの世代のもので、グリップのフィンガーチャンネル部にチェッカリングが無い)に始まり、現在もGen5が量産されています。

当方もアメリカ駐在時代(2016年)に初めて実銃を撃った時の感触はよく覚えております。

フルサイズ(17)、コンパクト(19)と撃ち比べてみて、一番リコイルが強かったものの、

決して手が痛くなることはなく、撃ちやすいと感じました。

もちろんメディアの世界でも人気。

最近の映画だと『アヴェンジャーズ』シリーズ(スカーレット・ヨハンソン演じるナターシャ・ロマノフ=ブラックウィドウ)や、『ジョン・ウィック』(キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィック)で暴れまわっていました。

個人的にはやっぱり、アニメ『フルメタル・パニック!』シリーズの主人公、相良宗介が外せません。

一流の現役傭兵である相良宗介が、ヒロインの千鳥かなめ護衛の命を受けて、高校生に扮して陣代高校に潜入する際に携帯していました。

(原作の小説ではグロック19でしたが・・・)

携帯性とファイアパワーを両立するグロック26は、相良宗介にはまさにピッタリだったのではないかと考察しています。

トイガンについては、国内メーカーからは東京マルイとKSCからブローバックガスガンがリリースされています。

どちらも基本設計は古いですが、いまだに発売中のロングセラーモデルです。

グロック26としては東京マルイのほうが先行していましたが(東京マルイは2000年11月、一方KSCは2002年1月リリース)、

KSCはベース機のG17を1999年にリリース済でしたので、基本設計的にはKSCが先行していた形です。

実射性能重視で、一部機能がオミットされがちな東京マルイに対し、

モデルガンのように丁寧な仕上げで、リアリティが売りのKSCと、一般的には認識されていますが、

グロック26についてはどうでしょうか?いつも通り細部を見ていきましょう。

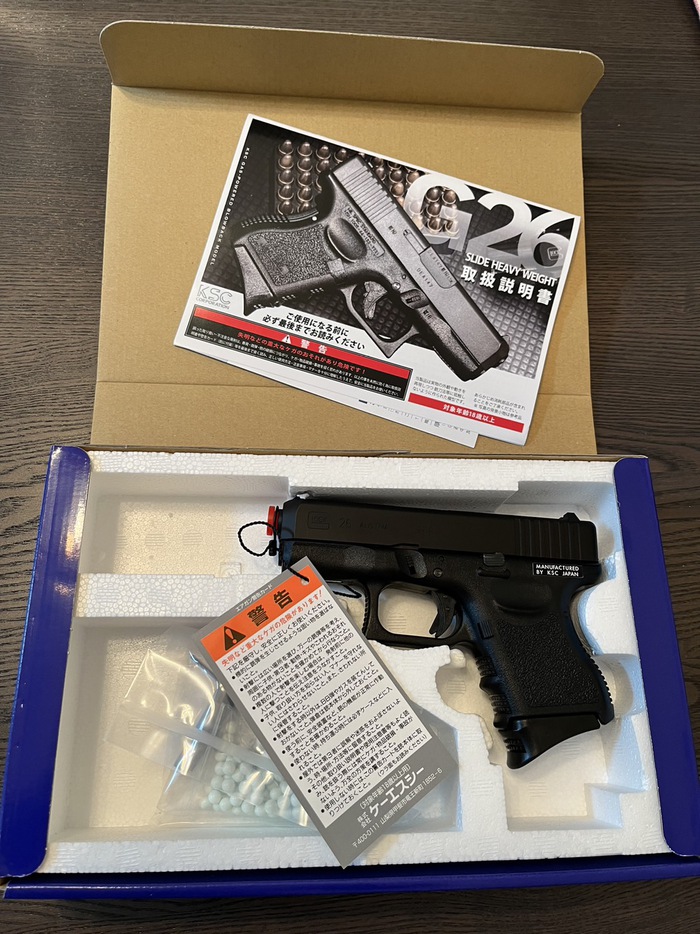

パッケージ。

右下の旧パッケージは、昔ながらの製品写真がデカデカと入った紙の上蓋を発泡スチロールのフレームに被せるスタイルでしたが、

最新モデルではGシリーズ共通の青いN式(1枚の紙を折って成形されるタイプ)の箱に発泡スチロールの緩衝材という組み合わせに変更になりました。

最近は各社でパッケージを共通化してコストダウンを図る動きが主流となりつつあります。

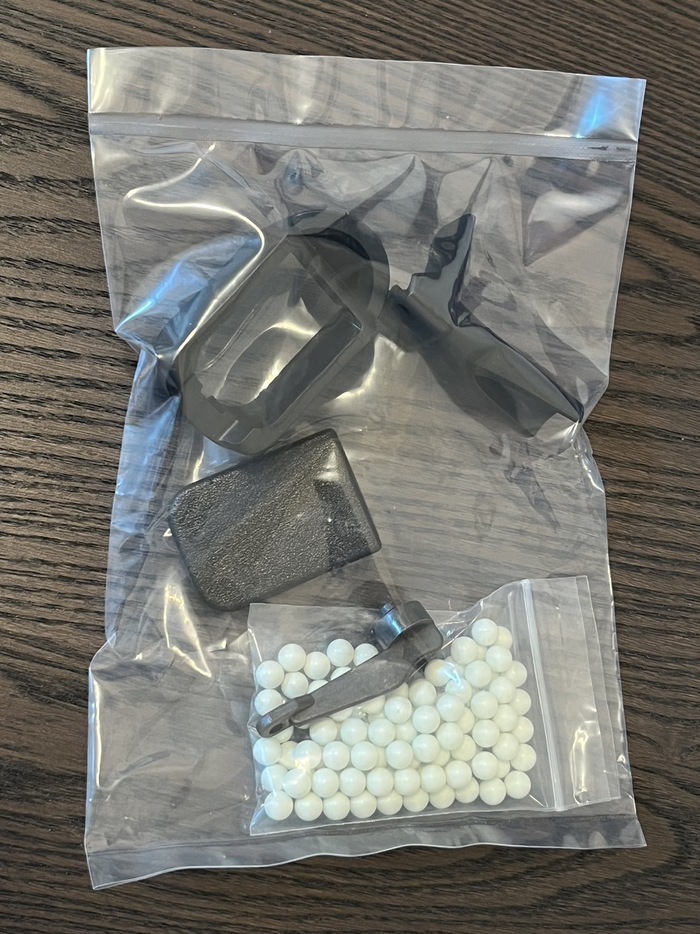

中には銃本体と付属品、取扱説明書と使用上の注意書きが同梱されています。

付属品はフラットタイプのマガジンバンパーに、G19用マガジンを使用する際のグリップエクステンション、ホップ調整用レンチ、BBローダー、そしてBB弾少々。

今回のモデルは2022年8月18日に再販されたロットですが、スライドがついにHWとなり、刻印もリアルになりました。

※HW・・・金属粉が混入されたトイガン用樹脂で、実銃のような質感が出るうえ、ブルーイングが可能。

持ってみると小さいながらずっしりとした重みを感じ、安っぽさはありません。

マズルまわり。インナーバレルが黒染めされていてGOOD。

個人的には実銃の再現性が最も色濃く表れる顔だと思います。

ダストカバーが薄くバレルとリコイルスプリングガイドロッドとの間隔が狭いため先細りに見えてしまう東京マルイに対し、

KSCは実銃のように面長でかなり再現度が高いと感じます(厳密にいえば実銃のほうがもう少し角ばっていますが)。

惜しむべきはリコイルスプリングガイドロッドですね(実銃は樹脂製に対しKSCは金属製。また出っ張りが少ない)。

スライド刻印は右下の旧刻印から大幅にアップグレードされ、実銃通りの刻印となりました。

字体や彫の深さ等満足な仕上がりです。

もっとも、ABSの旧モデルでも2011年以降のロットでリアル刻印にはなっていたようですが・・・(月刊Gun 2011年5月号 156ページ参照)。

ダストカバー部。

東京マルイのような独自セーフティはなく、非常にリアルです。

ただ、さりげなく『KSC』のメーカー刻印と、KSCが所属する業界団体『JASG』刻印が入っています。

トリガーまわり。

トリガーの真ん中に飛び出たトリガーセーフティは、本来の機能の他、右下のように引っ張り出すとつっかえ棒のようになってトリガーを物理的に止める、

KSC独自のセーフティ機構を備えています。

トリガーフィーリングはトイガンのグロックらしい、軽くてクリック感のある引き心地です。

グリップにはGen3モデルらしくチェッカリングが入っています。

東京マルイのものはごく初期に生産されたGen2.5と呼ばれる、Gen2からGen3に移行する過渡期の仕様ですので、このチェッカリングはありません。

残念ながら、実銃はグロックのマークがグリップ左側面下部に入るのですが、KSCではオミットされています。

KSC製品の魅力は、さすがは旧MGCの協力会社が前身なだけあって、モデルガンのように実銃の世界観を壊さないところ。

その配慮が、ささやかなメーカー刻印や、はがせるメーカーマーキングシールに現れています。

某大手メーカーのように意地でも自己主張するようなことはなく、非常に好感が持てます。

フロントサイト・リアサイトは実銃に標準装備されているスタンダード仕様を再現。

リアサイトはドブテイル(ねじ止めではなく溝にはめ込み固定される方式)で、かなりズレやすいので注意。

ロアフレーム右側面の刻印は、残念ながらオリジナル要素が強く出ています。

まずはグリップ上部の刻印。本来であれば右下のような実銃刻印が入りますが、ここはオリジナル仕様。

ダストカバー部右側面には、KSC独自のシリアルナンバーが入ります(番号は個体ごとに採番され異なる)。

『警察用管理番号』などと脳内変換してしまえばよいのですが、できればここも例えばロアフレーム内側に入れるとか、目立たないようにして欲しいところ。

通常分解は他のグロックのトイガン同様、マガジンを抜き、スライドを引いてインナーハンマーを起こし、チャンバークリアにした状態で、

ロアフレーム中央に位置する分解レバーを下に押し下げながら、スライドを前に押し出すだけで簡単に行えます。

チャンバー周り。

KSC独自のバレル同軸式のホップアップダイヤルが特徴で、左に回すとHOPUP。

調整は付属のレンチを使って行います。

ホップパッキンにはV字の切り欠きが入っています。

ちなみにパッキンをはじめ、チャンバーまわりは旧モデルから見直しが入っているようです。

エンジン部。

パーツリストを見る限りでは、旧モデルから部品構成や変更はほとんどみられず、特にHW向けにテコ入れはされていないようです。

ここは発売から20年近くたつのでブラッシュアップして欲しかったですね。

個人的に実用面で気になるのは、スライドストップノッチ。

基本設計が古いためノッチに削れ対策がされておらず、今回の再販で特に改良されていません。

ここはやはり金属製インサートを入れたり、スライドストップレバーの形状を見直してブリーチに引っ掛けて止める方式に変更して欲しいところ。

スライド前部(赤丸部分)には、新たに『リインフォースプレート』と呼ばれるラバー製の専用部品が追加されました。

恐らく衝撃を吸収し、スライドの割れを防ぐための処置と思われます。

ただ、通常分解時に外れやすいので紛失注意です。

リコイルスプリングはデュアルタイプ。

ガイドロッドについては、実銃は樹脂製でトイガンでも強度的には問題ないはずですので、ここは実銃準拠にして欲しかったですね。

ロアフレーム。

パーツ構成は他のグロックのトイガンと大差なく、インナーハンマーでマガジンの放出バルブを叩く方式です。

最近は海外製(GHK/UMAREX)で既存のインナーハンマーを使わない方式のものが出ており、そちらも気になります。

マガジン。Gen3のものを再現しているので、Gen4以降に追加された左側面の切り欠きはありません。

KSC製のマガジンは便利で、フォロワーを一番下まで押し下げると固定され、フォロワーから指を離した状態でジャラジャラBB弾をつめることができます。

マガジンバンパーでガス注入バルブを隠せるのがGOOD。

デフォルトでエクステンションタイプのものがついていますが、

付属のフラットタイプに交換することで、握りにくくはなりますがさらにコンパクトになります。

ちなみにG26より大きなモデルのマガジンはすべて互換性があり、

実銃の33連を模した、49連ロングマガジンをさしてトリガーハッピーな仕様にすることもできます。

さて、ここからは実射性能のレビューとなります。

冬の寒い中での検証でしたが、マガジンをドライヤーで温めると、快調に動いてくれました。

(それでも、マガジンが小さくエンジンも古い設計なので、冷えてくるとだんだん弱弱しい作動になってしまうのは仕方ありません)

リコイルはそこまでガツンとはこないものの、HW化したことでABSより若干強くなったような感じです。

初速はマガジンが人肌程度に温まった状態で、0.25g弾で60m/s程度。

このサイズでは十分です。

命中精度についても最新モデルにそん色なく、よく当たってくれます。

上記はいつも通り、0.25g弾×5発を8mの射程で3セット程トライした結果。両手で立射です。

20mでも安定した弾道で、ゲームユースも問題ないかと。

価格は東京マルイ製の倍ですが、それ相応の価値があるモデルと感じました。

総評として、基本設計が古く気になる点はあるものの、

仕上げの良さや再現度を考慮すると、買いのモデルと感じました。

個人的にグロック26は、最小にして最強という、冒頭お話したようなギャップ萌えで、『Gun Professionals』に記事投稿するくらい好きな銃ですので、

今回のKSCにはG26のさらなるブラッシュアップをお願いしたいですし、

KSCに限らず、国内外問わず、やる気と浪漫のあるメーカーに、最新最強のグロック26を出して頂きたいものです。

今回はここまで。

次回もお楽しみに!

(前回の東京マルイ U.S.M9に続き、今回もGun ProのToshiさん企画『この銃に会いたかった』繋がりでございました~ちなみに2015年1月号でぇす笑)

参考文献:

国際出版 月刊Gun 1999年9月号

国際出版 月刊Gun 2002年2月号

国際出版 月刊Gun 2005年12月号

国際出版 月刊Gun 2011年5月号

ホビージャパン Gun Professionals 2015年1月号

2022年11月27日

東京マルイ U.S. M9ピストル

あなたを良い方向に変えてくれた人はいますか?

たとえ今ではもう会えなくても、いつまでも大切で尊い存在だと思うのです。

僕にもかつて、そんな人がいました。

前に勤めていた会社の、同い年の先輩でした。

僕は一浪の大卒で、その人は専門卒でしたので、僕より3年先輩だったのですが、僕よりはるかに大人びていて、駆け出しの頃の僕を気にかけてくれる、憧れの人でした。

その人に認められたくて自分を磨いた結果、人として成長することができました。

その人のおかげで、今の会社への転職を決意することができ、僕の人生が大きく変わりました。

人を変える力は、銃にもあります。

もちろん人を殺傷しうる武器ですので、多くの場合は悪い方向に人を変えてしまうのは残念なことですが、

時にはとある少年の、その後の人生を夢あるものに変える力があると思うのです。

僕にとって、ベレッタ92FSがまさにそれでした。

今回は、昔の思い出に浸りながら、東京マルイ U.S. M9ピストルをご紹介します。

実銃のM9は、もはやガンマニアにとっては言うまでもありませんが、1985年に米軍が正式採用したベレッタ92SB-F(=92F)のミリタリーモデル。

後にスライド断裂事件の対策として、現行は改良された92FSに更新されています。

湾岸戦争をはじめ、いくつもの戦場で活躍し、バトルプルーフが成されてきました。

※M9と92FSは細かな仕様の違いはあれど、軍用か民間用かで名前が変わるだけで、基本的には同じ銃です。

従って、ここではM9=92FSとして語ります。

米軍に採用されて以降、その美しいデザインから、スクリーンの世界でも一世を風靡。

『リーサルウェポン』シリーズや『ダイハード』シリーズ等、劇中のヒーローを支える名脇役として舞台に花を添えました。

個人的にはジャッキー・チェンとクリス・タッカーの『ラッシュアワー』で活躍していたイメージがあります。

この銃は、僕にとっても大変思い入れがあります。

2001年の12月24日、当時10歳の僕に、両親からクリスマスプレゼントとして東京マルイのM92Fミリタリーモデルが贈られました。

対象年齢10歳以上用のエアーコッキングガン(しかも厳密には92FSではない)でしたが、一人の少年にとっては初めての『愛銃』で、この世界にのめりこむには十分な『カギ』でした。

これを機に、僕の人生が大きく変わり、以後20余年、トイガンライフから抜け出せずにいます(笑)。

その後、初めて握ったブローバックガスガンも、ウエスタンアームズのベレッタ92FSでした。

まだホップアップがついていない初期の旧式でしたが、当時ブローバックの衝撃に大いにカルチャーショックを受けたのをよく覚えています。

つまり何を隠そう、僕をこの世界に引き込んだのは、ベレッタ92FSだったのです。

さて、東京マルイのブローバックガスガンのお話に移すと、1999年にM92Fミリタリーモデルとして最初のモデルがデビューしました。

しかし、東京マルイらしくコストダウン最優先の独自設計で、ホップアップは固定式、デコッキングは省略と、旧式感が否めませんでした。

(その後、タクティカルマスター等のオリジナルの派生モデルをリリースするも、基本的にはM92Fミリタリーモデルと大差ありません)

2012年にようやくシリーズの改良版としてM9A1が登場。念願の可変ホップやデコッキングが搭載されましたが、レールが嫌という人も少なくなかったかと思います。

そしてついに、2015年にスタンダードな92FSの軍用モデルとして、U.S. M9ピストルがリリースされた、という流れです。

さて、前置きはこのくらいにして、いつも通り細部を見ていきましょう。

パッケージは黒を基調としたシンプルでシックなデザイン。

取説は前作のM9A1と共通のものになりました。

手に取ると、旧モデルのM92Fミリタリーモデルのような安っぽさは軽減された印象。

アウターバレルとフレームは防錆処理を再現したようなザラザラした感触のある塗装が施されてあります。

今となってはクラッシックな銃らしく、ずっしりと重みを感じます。

マズルまわり。

バレルが大きくはだけた美しいデザインは、多くの銃器ファンを魅了して止みません。

ベレッタの魅力がフロント近辺に凝縮されていると感じます。

アウターバレルのライフリングがハッキリし過ぎで興ざめなので、ここはやすりで削って調整します。

刻印は一部が東京マルイオリジナルですが、よく雰囲気を再現できていると思います。

ベレッタのリアル刻印は、大人の事情で某メーカーの独占なので仕方ありません。

トリガーフィーリングは軍用のダブルアクションオートらしいぬるっとした印象。

ただ、トリガープルはP226等に比べれば軽めです。

レバー類はベレッタ系オートでは共通の、テイクダウンレバー+スライドストップレバーの配置。

ちなみに最近の東京マルイ製ブローバックガスガンのパーティングラインはきっちり処理されており、

U.S. M9ピストルも同様。

ベレッタ92FS(M9)で一番嫌いなのが、このセーフティ兼デコッキングレバーの配置。

手が小さい人には使いづらいことこの上ありません。

(92Fより前のモデルはガバやUSPと同じ配置だったのに、何を思ってこの位置にしたのか摩訶不思議です)

おまけに壊れやすいようで、以前所有してたウエスタンアームズ製も早々に故障してしまいました。

東京マルイのはどうでしょうか?

ちなみにハンマーが起きている状態でレバーを下げるとデコック、ハンマーが落ちている状態だとセーフ。

グリップも版権の都合で東京マルイオリジナルの3本剣(実銃は3本矢)。

ここは実物グリップに変えてしまいましょう。

スクリューは現行の六角タイプです。

ちなみにグリップは太く、女性や手の小さい人にはちょっとつらいかも・・・

ハンマーまわり。

六角ねじではあるものの、ファイアリングピンらしきものは再現されており、実銃同様デコック時に上を向きます。

アイアンサイトのドットは軍用の2点タイプ。

右側面。

フレームのオリジナル刻印は仕方ないので諦めましょう。

ちなみにM9と現行の92FSでは、ダストカバーの形状に差異があります。

現行の92FSでは側面のラインが銃口に向かって斜めに上向いているのに対し、M9は初期の92FSの仕様に準拠しているため、

まっすぐなラインなのは豆知識です。

通常分解。

マガジンを外してチャンバークリアしてから、左側面前部のテイクダウンレバーを操作しスライドを前に押すだけ。

慣れれば簡単にここまで分解できます。

スライドASSY。

M9A1からようやく、可変ホップが実装されました(中央のダイヤルで調整します)。

マガジンはM92Fミリタリーモデルと共通(というか同一)で、スピードリロード等でマガジンを落とすとガス漏れしやすい構造なので注意。

米軍放出品の実物(画像右)と比較すると、背面の残弾確認孔が再現されていない等設計の古さは否めません。

次回の実射編に続きますのでお楽しみに。

2023/1/4追記:

新年あけましておめでとうございますということで、

撃ち初めを兼ねて実射テストをしてまいりました。

マガジンを人肌程度に温めて撃ってみると、今どきの最新モデルのような強いリコイルはないものの、

バシッとはじけるような素早いスライドスピードで、かつてのM92Fミリタリーのようなもっさり感はありません。

冬場の寒い中でのテストでしたが、息切れすることもなく最終弾まで撃ち切れる程度の性能があります。

初速については、0.25g弾で60m/S前後で、ブローバックガスハンドガンとしては平均的かと。

さて、命中精度についてです。

かつてM9A1がリリースされた当時からネットで騒がれた、下着弾の件もありましたので、

どの程度のものか、テストしてみました。

いつも通り0.25g弾×5発で、8mから所謂アイソセレスでの立射を3セット程トライした結果。

ちなみに適正ホップにセッティングし、センター照準で撃ちました。

どれも6cm圏内にまとまっており、よく当たると思います。

1セット目がやや下着弾気味ではあるものの、全体的にこの個体では気になるほどの下着弾現象は見られませんでした。

この個体は2022年11月末に新品で購入したものですが、

特に最近のロットで、この下着弾現象に対して対策が施されたという話は聞きませんので、

個体差によるものかもしれません。

以上、東京マルイのU.S.M9ピストルのレビューでした。

ベレッタ92FSを握ると、昔のことを思い出します。

僕を変えてくれた先輩のことも、時折思い出してしまいます。

ベレッタ92FSと先輩、どちらにも言わせて頂きたいのは、『僕の人生を変えてくれたことへの感謝』。これに尽きます。

ベレッタ92FSは僕の人生を豊かで浪漫あるものへと変えてくれました。

先輩は僕が自らを磨き変わるためのきっかけを与えてくれました。

どちらの存在もあったからこそ、今の僕の人生があるのです。

残念ながらその先輩とはご縁が切れてしまい、たとえ望んだとしても、お会いすることはもう二度と叶わないでしょう。

それでも、僕の中にはいつまでも大切な人として残り続けますし、感謝の思いを胸に、そしてその人の幸せを心から願い、『明日に向かって前進する』のみです。

(実は『Gun Professionals』2018年10月号の、Toshiさんの企画『この銃に会いたかった』で、ベレッタ92FSの記事を書いたの、僕なんですね~。Toshiさんお元気ですか~?その節は大変お世話になりました!)

2022年07月24日

マルシン S&W M49 HW Xカート

工業製品はある目的のために特化した結果、時に機能美と呼ばれる美しさを持ち合わせることがあります。

例えばF-22ラプター等のような最新鋭の第5世代ステルス戦闘機。

敵のレーダーに探知されにくくするよう、レーダー波を乱反射もしくは吸収するために特化したデザインは、丸みを帯びた独特の美しさを持ちます。

ジャケットドロー時の引っかかりをなくし、かつシングルアクションでも撃てるようにしたことで、特徴的なデザインを持つことになったM49ボディーガードにも、この機能美が当てはまると感じている次第です。

今回は、マイナーチェンジで久しぶりに再販された、マルシンのM49 ボディーガードをご紹介します。

実銃のM49は、アメリカSmith & Wessonが1950年代末期にリリースした、M36チーフの派生モデル。

"Camel Hump(ラクダのこぶ)"と呼ばれる、ハンマーを覆う大型化したハンマーシュラウドが特徴のJフレームリボルバーです。

実は意外にも、スチールフレームのM49より先に、アルミ合金フレームのM38が先行していました。

日本でM49ボディーガードと言えば、『あぶない刑事』のタカをイメージする人が多いのではないでしょうか?

一方マルシンのM49は、M36と共に長らくマルシンから発売されているロングセラー。

大小のアップグレードを経て、今回ついに完成形と言える最新仕様となりました。

ちなみにエアソフトガンでJフレームと言えば、タナカのペガサスに走るかマルシンのリアルカートに走るかで、巷ではよく議論(?)になります。

タナカは安定した性能、実銃に近いトリガーフィーリング、実銃用グリップの取り付けが可能というマルシンにはない魅力がありますが、残念ながらライブカートではありません。

個人的には、他の部分は犠牲にしても、やはりリボルバーはライブカートであるべきと思いますので、マルシンに走っちゃうんですよね。

さて、今回再販されたモデルは、ついにある部分が実銃同様にリアルになりました。

いつも通り、細部を見ていきましょう。

パッケージ。

箱は前回ロットから小さくなり、M36と共用になりました(モデル・仕様を記すラベルシールの位置をそれぞれ変えているようです)。

同梱物は取扱説明書とBB弾。前回ロットでオマケされていたスペアカートは、今回は含みません。

今回はバリエーションが複数ラインナップされておりましたが、当方はHW・ウッドグリップモデルを選択しました。

HWなので全体的にはマットな仕上げで、小さいのにずっしりとした重さが印象的です。

マズルまわり。

かつての8mmモデルのガワを使い続けている関係か、インナーバレルは独特な二重構造。

真鍮がまぶしいので黒染め推奨です。

トリガーフィーリングは最悪。

特にダブルアクションはひたすら重く、シアなどの内部メカと繋がっている感覚が全く分からないまま、力業でハンマーを落とす感じです。

シングルアクションはほぼ遊びがなく、ちょっと引けばすぐズドン、という印象。繊細さはゼロです。

グリップは木製で、個体ごとに色合いや木目が異なります。

フィンガーチャンネルはあるもののチェッカリングがなく、汗で滑ります。

また、小指がどうしても余ってしまうので、握り心地は良くありません。

グリップにガスタンクを内蔵しており、ガスはグリップ底部から注入します。

その関係で、グリップはどうしても太いものになってしまいます。

これぞボディーガードのチャームポイント、Camel Hump。

ハンマーを両側から覆い隠すことで、ハンマーが衣服に引っかかりにくくなりました。

実用性だけではなく、冒頭でお話した美しさも兼ね備えていると思うのです。

一方でハンマーへのアクセスは可能で、シングルアクションでの精密射撃にも対応。

ハンマーには成型時のバリが残っています。

ちなみに、シリンダーラッチはマルシン独自のマニュアルセーフティを兼ねていて、斜め後方に二段階で引くと安全装置がかかります。

ポリスリボルバーのように独立しておらず、外観を損なわない配慮は高評価ポイントです。

シリンダーラッチを前に押すと、シリンダーをスイングアウトできますが、これが固いんだわ。

トリガーやハンマーの動きもそうですが、マルシンの箱出し状態はとにかく各部が重く固いんです。

シリンダー内部は安全対策として空洞が設けられています。

Xカート仕様になってから、.38スペシャル弾のダミーカートが無加工で装填できるようになりました。

M36のレビューの際も触れましたが、こうやってモデルガン的な遊び方ができるのも、このXカートモデルの魅力です。

シリンダー前部から見える弾頭が、最高にエロいです。

右側面。

ここで気になる点が・・・。

成型時の不良なのか、サイドプレートに目立つ出っ張りを確認しました。

この個体だけなのか、もしくはマルシンのM49特有の仕様なのかわかりませんが、これは大きなマイナスポイントです。

さて、今回の最大のアップデートは刻印です。

前回ロットのオリジナル刻印が無くなり、実銃同様のリアル刻印となりました。

というワケで、M36の旧ロットと比較してみましょう。

左側面のトレードマーク。

マルシンの自社刻印がなくなりました。

右側面。

JAPANがUSAに。

さて、実射性能についても、完成形の域に達してきました。

いつも通り、東京マルイ製0.25gBBを5mから5発撃ってみた結果。

シングルアクションで3セット程繰り返しましたが、昔のマルシン製カート式リボルバーを知っている人からすれば、

『めっちゃ当たるやんけ!!』と言わしめるほどの精度を持っていました。

ダブルアクションではもっと散らばりますが、シングルアクションでここまでまとまるなら十分でしょう。

総評ですが、待った甲斐がありましたよマルシンさん。

サイドプレートの成型不良にはさすがにがっかりしましたが、

実銃同様のリアル刻印と、かつてのマルシン製カート式リボルバーではあり得ないほどの実射性能には驚かされました。

ついに最終進化系と呼べるほどの仕上がりになったと思います。

供給の不安定さと価格高騰は、仕方がないところではありますが、

マルシニストとしてはもっと普及して欲しいなと思う次第です。

それでは今回はここまで。次回もお楽しみに。

2021年12月27日

タナカ SIG Sauer P229 ガス

昔のクルマ、所謂旧車の人気は衰えることを知りません。

現代の最新のハイブリッド車にはない、渋い魅力があります。

その人気ぶりを物語るかのように、かつて僕が幼いころには普通に走っていたR32スカイラインGT-Rが、

状態の良いものは今や1,000万円で取引される等、まるでビンテージウイスキーのような高騰ぶりです。

余裕あるお財布事情はもちろんですが、古いクルマを乗りこなすのにはきちんとしたメンテナンスと部品の確保が重要。

最新モデルよりはるかに手がかかりますが、それが逆に可愛く情が移ってしまうそうです。

現在は絶版の古いビンテージエアガンも、似たようなものだと感じる自分であります。

今回は、今ではビンテージモデルに数えられ、なかなか入手困難になってきた、タナカのP229ガスガンをご紹介します。

実銃のP229は、フルサイズ9mmダブルカラムのP226をコンパクト化した(文献によってはシングルカラムコンパクトのP225をダブルカラム化と表現)P228の改良モデルで、1992年に登場。

それまでシートメタルのプレス工法で製造されていたスライドを、ステンレスのNCマシンによる削り出し工法に変更、40口径などのより大口径な弾や+Pなどの強装弾に対応できるようになりました。

このP229のNC切削のステンレススライドが、既出のP220、P226にフィードバックされ、現在の標準仕様となっています。

(この影響で、P228が生産終了となってしまいましたが・・・)

口径は.40S&W、.357SIG、そして後に9mmも登場。

コンパクトで使い勝手が良く、米連邦系のLE(USシークレットサービス、エアマーシャル、移民・関税執行局等)にも採用されています。

※写真はホワイトハウス周辺を警備するUSシークレットサービスの制服部隊。ホーグのグリップに、ホルスターはサファリランド。

一方トイガンでは、タナカが1990年代後半にウエスタンアームズのマグナブローバックをエンジンとしたガスガンを発売。

HWモデルやステンレスメッキ調のコンペンセイター、マガジンバンパーとアジャスタブルリアサイトが標準装備のカスタムモデルP229Sがラインナップされましたが、2021年現在再販の兆しは全くなく、絶版となっております。

(ウワサによると、今年発売のモデルガンに金型を流用してしまったようですが、真相はわかりません。ガスガンと共用はしていないんでしょうか・・・?)

今回入手した個体は、とあるネット通販専門の中古エアガン販売店に転がっていたABSモデル。

箱が少し変色した古い製品ですがマガジンは後期型が付属し、状態は良く、取説も揃っていました。

お値段は当時の実売価格とほぼ変わらない25,000円程度と、あまり値下がりしていない市況に驚きました。

行き付けのガンショップの店員さんからも、P229はあまり出回らないと伺ったことがあるので、やはりいまだに人気なのでしょう。

実は当方、P229はもともとあまり興味がなかったのですが、

30代になって急にその魅力に取りつかれ、遅ればせながら入手した次第でございます。

それではいつも通り、細部を見ていきましょう。

パッケージは白を基調としたオリジナルデザイン。HW版は黒地となります。

中身は至ってシンプルで、発泡スチロールの箱は他モデルと共用です。

元々タナカのP229はP228のバリエーションモデルという位置づけのようで、付属の取説はP228のものを流用し、

パーツリストはP229のものを添付するという形をとっています。

(事実、多くの部品はP228と共用です)

ABSモデルですのでHWモデルほどの重量感はありませんが、全体的な質感の良さはさすがタナカ製。2021年現在でも最新モデルに引けを取りません。

この独特なスライドデザインとゴツゴツとした重厚感、たまりません。

刻印は登場初期のモデルを再現し、字体や太さなど、良く再現されています。

ちなみにEXETER-NHは、SIGファンなら耳タコですがSIGのアメリカ法人の所在地、ニューハンプシャー州エクセターを表します。

トリガーは実銃同様に細めのもの。

引き心地は軽いのですが、特にシングルアクション時の感触が良くなく、シアーが落ちる直前の感覚はあまりなく、気持ちが良いフィーリングではありません。

操作系統はP220系を踏襲し、親指の位置にデコッキングレバーとスライドストップレバーがあります。

スライドはP229独自のデザインで、セレーションがスライドトップまでいかないタイプ。

実用面ではやはりP226等には劣るのですが、これぞP229たらしめるチャーミングポイントです。

ファイアリングピンはタナカ製P220系独自(というより、マグナブローバック独自)のものがハンマー付け根付近にあり、これがハンマーの打撃力をマガジンバルブに伝えて撃発する方式です。

やはり実銃では本来あるべき場所に、しかるべき形状で備わってないので、ちょっと寂しいと感じます。

右側面。

エキストラクターは金属パーツで独立しているのが◎。

フレームの刻印の『JAPAN』が非常に惜しいです(ここは嘘でもGERMANYであって欲しかった・・・)

マガジンは製造時期により前期型と後期型があり、後部形状(バルブ付近)に差異があります。

左の前期型はややバルブが大きく、スプリングが2本あるのが特徴で、特にガス漏れがひどいと巷で言われているのがこちら。

一方右の後期型は改良され、バルブがやや小さく、スプリングは1本。幸い僕の個体はどちらもまだガス漏れはしていないようです。

個人的に一番気に入らないのがグリップ。

後部にピンなどの固定用の支柱がなく、握りこむと左右のグリップパネルの合わせ目がずれてしまいます。

そもそもグリップも柔らかい樹脂でできており、力を入れるとたわんでしまうのには閉口しました。

というワケで、この日のために買って大切に保管していた、実銃用のSIG純正グリップの出番がやってまいりました。

この個体は東京のとあるガンショップに転がっていたもの。

実はイスラエル製の最新仕様で、M11-A1に標準装備されています。

タナカがモデルアップした初期のP229には似合わないのですが、そこはご愛敬ということで。

右が実銃用。トイガン用と比べると非常にマットな仕上げで、滑り止め効果は抜群。

実銃用ですので、当然そのまま取り付けることはできず、加工が必要です。

試しにタナカのP229に合わせてみたところ、ネジ穴の位置がややずれており、径も小さいことがわかりました。

(本当は実銃のほうが正しいんだけどね・・・苦笑)

そんな時はリューターで削れば良いのよ。

少しずつ微調整しながら、タナカのネジ位置に合うよう削っていきます(写真の仕上げは粗いですが、この後修正しました)。

無事に装着できましたの図。

やはり実銃用ですので強度はバッチリ(当たり前やな)。

これだけで酒の肴になります。

そうそう、通常分解を忘れていました。

ホップ調整はチャンバー下部のイモネジを回して行います。

よく見たら気づいたのですが、リコイルスプリングが実銃みたいに2本の針金をよじってつくってあるんです!

もちろん実銃に比べると細く強度もないのですが、こういう細かなこだわり、大好きです。

兄弟モデルのP228とのツーショット。

大きな違いはスライドのデザインですが・・・

実はスライドの厚みもこんなに違うんです。

ですので、P228のカイデックスホルスターには、P229は入らないかも。

とは言え、メーカー不詳のP228用レザーホルスターには問題なく入りました。

出所不明の謎アイテムですが、仕上げや強度は十分で、何より留め具がないオープントップタイプですのでお気に入りです。

実射性能については、昔のタナカ製オートそのままといった感じ(当たり前やな)。

初速は50m/s後半と、まあ普通。

リコイルは軽く、冬場はすぐに元気がなくなります。

命中精度は、いつものように8mから0.25g弾を5発叩き込んでみましたが、とりあえずヘッドショットは取れるレベルにはまとまります。

老兵にしては健闘したほうかと思います。

※ただし、ホップはほとんどかけておらず、5m付近でドロップする弾道でのテストでした。

そもそも冒頭の通り、この個体はクルマで言うと旧車。

パーツも手に入らないため、パーツ取り用のジャンクが必須です。

最近はそれすら手に入りにくくなっている気がしますので、見つけたら押さえるようにしています。

当然サバゲーやタクティカルシューティングには使わず、休日にウイスキー片手に、せっせとメンテナンスしながら、大切に愛でるのが至高です。

今回はここまで。ではまた。

追伸:

私事ではございますが、9年付き合った女性とこの度結婚することになりました。

お相手はこの鉄砲趣味に理解があり(しかも御父上も同じ鉄砲趣味で、HK416がお好き)、

おかげ様でこれからも細々と、トイガンライフをやっていけそうです。

2021年06月11日

東京マルイ MK18 MOD.1 ガスブローバック

今回は初めてのAR系のレビューとなります。

以前から買おう買おうと思ってようやく入手できた、東京マルイのMK18 MOD.1です。

写真はアメリカで取材した実銃。MK18 MOD.1の写真はないので、ベースとなったM16(SP1)とDaniel Defense製ARで勘弁・・・

実銃のMK18 MOD.1は、米軍が長らく採用するM16(AR-15)を14.5インチバレルのカービンサイズに切り詰めたM4カービンを、さらに10.5インチバレルに切り詰め、Daniel Defense製9.5インチレールハンドガードを装備したモデル。アメリカ海軍(Navy SEALs)や海兵隊(Marine Raiders)で使用実績があります。

特殊部隊が使用しているとあって、日本でも知名度があり、主に装備好きに人気があります。

エアソフトでは、VFC等の海外勢がモデルアップしていたものの、日系メーカーからの参入がなかったモデルです。

かつてはマッドブルのカスタムパーツを使って、M4やCQB-R(MK18 MOD0)をベースに組み上げるしかありませんでした。

しかし2019年に、東京マルイから次世代電動ガンとして発売され、遅れて2020年、ようやく念願のGBBが発売されました。

MK18 MOD.1の国産純正GBBを長らく望んでいた人もいるのではないでしょうか?(僕もその一人です)

では各部を見ていきましょう。

パッケージは黒を基調としたデザインで、Zシステムのロゴが白字で目立ちます。

当モデル(のRIS IIレールハンドガード部分)は本家Daniel Defenseのライセンスを得て再現されており、その証として箱にライセンス証シールが貼付されています。

最近の東京マルイの梱包は非常に丁寧で、例えば銃本体が動かないようにベルトで固定されていたり、動いても傷がつかないようにフィルムがまかれていたり、気遣いを感じます。

こんなことするくらいならもっとシンプルにして1円でも安くしてくれ!という声もあるかも知れませんが、こういう日本的な計らいは世界に誇るべきかと。

全体的に金属がふんだんに使われ、武骨でカッコいいです。

何より驚いたのはその剛性。本体の軋みは全くありません。

以前次世代のCQB-Rを所有していたのですが、首まわり(ハンドガードの付け根付近)が何度締めてもガタつきが直らず、難儀したものです。

それに比べてMK18 MOD.1は、まるでダンベルのように重く、逞しいです。

ちなみに、表面仕上げにはセラコートを採用しているので、従来の長物に比べて塗膜は強そう。

東京マルイのエアガンはどうしても塗膜が弱いイメージがあるので、期待してます。

フラッシュハイダーはSUREFIRE製を再現。

ただ、個人的にはKnight's Armamentのサプレッサーを取り付けられるハイダーが好みなので、近々交換予定。

これぞMOD.1のトレードマーク。Daniel Defenseの9.5インチRIS IIハンドガード。

ややゴールドな色味の黒いボディーがエロいです。材質はアルミっぽい?

4面にびっしりとピカティニーレールを配し、ライトやらレーザーやらフォアグリップやらなんでも乗せ放題。

下部の余計な刻印は、大人の事情ということで。

レールハンドガード左側面の根本に、スリングスイベルがあり、実用強度もばっちり。

コルト刻印のロアレシーバー。刻印の太さに左右差があるのが逆にリアル。

トリガーフィーリングはリセットも比較的短く、レットオフのタイミングもつかみやすいのですが、やや引っかかりがある印象。

セレクターレバーにはしっかりとクリック感があります。

実銃同様、ハンマーコック時にしかセーフに入らないのはGOOD。

(ちなみに、ハンマーダウンの状態だと、セーフ方向には写真の位置までしか入りません)

グリップは当然モーターなど入っていないので細身で握りやすいです。

ただやっぱりここは実物に替えたいところ。

ストック基部にスリングスイベルが標準装備されているのも魅力。

僕はここに1ポイントスリング(もしくは2ポイントの両端)を付けるのが好きです。

ストックは暗めのダークアース色で、なんだが次世代電動ガンと互換性ありそうな感じ。

バットプレート外せるし、バッテリーが入る場所はフタで固定されているのがモロに臭い。

ここもいずれは実物に替えます(ポン付けできないなら削ってでも仕組みます)。

フロントサイトとリアサイトは可倒式で、リアサイトは左右の微調整ができそう。

レシーバー右側面。

セレクターのポジションインジケーターはもちろんライブで可動。

雰囲気ぶち壊しのTOKYO MARUI MADE IN JAPAN ASGKをスルーできる貴方はもはや悟りを開いてそう。

エジェクションポートカバー下部には、工場出荷時に傷防止のウレタンスポンジが貼られていますので、はがしましょう。

チャージングハンドルを引くと、エジェクションポートカバーが自動で開きます。

ちなみに、ボルト完全閉鎖時も赤丸部分のように閉鎖不良に見えるのは仕様なので悪しからず。

参考までに実銃(写真はアメリカで取材したS&W M&P15)と比較。まぁ気にならないと言えば気にならないかな・・・?

なんとボルトフォワードアシストもライブで機能し、例えば閉鎖不良時に押すとちゃんとボルトが前進します。

(ただ、実銃の世界ではあまり使用は推奨されていないんだとか。なぜならボルトの閉鎖不良は銃の異常を示すものだから。)

マガジンは35発のキャパシティーで、前面にスリットがなくリアルでGOOD。

社外オプションでMAGPULのPMAGタイプもあるので近々導入予定。

メンテナンスのための通常分解は、ロアレシーバー前後のピンを抜いて行います(ただし完全には抜けなさそう・・・)。

この時、リコイルバッファーとスプリングが勢いよく飛び出すことがあるので注意です。

通常分解の図。慣れれば難なく行えます。

ロアレシーバーの内部メカは完全に東京マルイオリジナルで、作動性能を重視した結果、実銃とは似ても似つかぬ姿に(実銃には大きなハンマーがあります)。

賛否両論があるポイントですが、東京マルイのエアガンは道具としては非常に優秀ですので、割り切って使うしかありません。

どうしてもリアリティを求めるのであれば、僕ならVFCに走ります。

お金がある人は使い分けるのもアリかも!?

個人的にこの銃の最大の残念ポイントは、ホップ調整レバーの位置。

構造上仕方がなかったのでしょうが、毎回通常分解しての調整はちょっと面倒です。

ボルト形状も東京マルイオリジナル。

下部には摩擦を軽減するローラーが付いています。

下の写真は参考までに実銃のボルトですが、上部の形状が異なります。

さて、実射性能と行きたいところですが、相変わらずのコロナ自粛でシューティングレンジには行けないので、

命中精度については後日改めて追記とさせて頂く旨、ご容赦ください。

気になる方は既にシューティングレンジTARGET-1さんが詳細レビューを上げておられますので、こちらを参考に。

初速については手で温めた状態で70m/s程度。

もう少し温めればさらに上がるのでしょうが、長物ならもう少し欲しいかな、といったところ。

リコイルやボルトの動きは流石に激しく、十分満足できるレベルです。

社外パーツのリコイルバッファーで、さらにリコイルを重くしたり、逆に軽くできるようですので、近々試してみようと思います。

(2022年6月25日追記:)

コロナ禍も落ち着いてきたので、大阪大正のHIDEOUTで撃ち込んでみました。

(3年ぶりのお店は相変わらず繁盛していましたが、知っている店員さんが誰もいなかった・・・)

23mのレンジでST32電子ターゲットを立射で10発撃ってみた結果。

弾は東京マルイのパーフェクトヒット0.25g。

ノーマルで真ん中の赤丸に2発ヒットする程度の実力はありますが、

カスタム次第でまだまだブラッシュアップできそう。

総評ですが、お値段が6万円前後と高かっただけのことはあり、なかなか満足できる買い物でした。

東京マルイの長物は久しぶりでしたが、製品レベルが上がっていると感じました。

何よりライセンス品ながら、Daniel DefenseのRIS IIハンドガードの出来も十分で、これがカスタム不要で入手できるなんて、良い時代になったと思います。

実は僕は元々AR系にあまり思い入れがなく、そこまで好きではなかったのですが、MK18 MOD.1は別格。

元々は海豹装備がやりたくて導入を検討していたのですが、その使いやすさと武骨なスタイルに、改めて酔いしれました。

この道20年の僕ですが、やはりAR系は避けては通れないと、思った次第でございます。

今回はここまで。ではまた。

おまけはP226Rとのツーショット。

ちょっと前の海豹な組み合わせ。

今はHK416とGlock19かな?

2021年03月20日

東京マルイ SIGSauer P226E2

東京マルイのP226シリーズは、SIG好きであれば誰しも一度は手にしたことがあるであろう、ガンガン使えるP226の決定版です。

2005年に初代『P226レイル』が発売されて以来、幾多のゲームでバトルプルーフがなされてきました。

さすがに基本設計が古く、最新モデルには再現度も性能もはるかに及びませんが、よく当たりよく動くP226として、我々SIG好きにとっては今でも誇るべき名銃です。

大のクラッシックSIG好きを自称する僕も例に漏れず、長らく愛用してきましたが、使い込んだ結果老朽化が進み、ずいぶん前に処分してしまいました。

しかし、タナカワークスのモデルガン等でSIG熱で盛り上がる最近の業界動向を横目に眺めていると、久しぶりにP226で遊びたくなりました。

そんな時、とあるお店で中古の格安で叩き売りされていたのが、本日のお題です。

今回は東京マルイのP226E2を再レビューします。

ここでちょっと実銃のおさらい。

P226は1980年中頃に登場した、P220の改良型ハイキャパシティモデル。

米軍のXM9トライアルにも提出され、優秀な成績を収めますが、ベレッタ92SB-Fとのガチンコ対決に惜しくも敗れてしまいます。

しかしポテンシャルの高さが評価され、米海軍特殊部隊Navy SEALsや英陸軍SASを始め、世界中の軍警察で採用されるなど、軍用拳銃としての不動の地位を確立しました。

さて、現在でも生産が続けられるほどロングセラーとなったP226ですが、幾度のアップデートを経て現在に至ります。

ざっくりとバージョンの変遷をまとめると以下のようになります。

①初期型(アーリーモデル)

1980年代中頃の登場から90年代中頃まで製造された、初期のP220やP225、P228と同様のプレス成型スライドのモデルです。

②切削スライド前期型

1992年発売のP229で初めて採用された、NC切削加工によるスライド工法が他モデルにもフィードバックされた結果、1990年代後半以降製造されたP226にも、NC切削スライドが採用されました。これにより、スライド寿命と耐久性が大幅に向上したほか、強装弾や大口径にも対応できるようになりました。

前期型の特徴として、ブランド・モデル名『SIGSAUER P226』の他に、左側面に『STAINLESS』や当時のSIGSauer社の米国法人名『SIGARMS INC.』、そして所在地『EXETER-NH-USA』のスライド刻印が見られます。東京マルイ製GBBの初期モデルやKSC製GBB、タナカワークス製GBBの元ネタがコレに当たります。ちなみにこの頃から、ダストカバーに独自形状ながら、アクセサリーレールを装備した『R』モデルが登場します(2002年~)。

③切削スライド中期型

2010年代のモデルで、スライド刻印がブランド・モデル名のみとなり、所在地刻印はフレーム右側面に移動し、前期型に比べ刻印がやや粗くなった印象を受けます。

E2(Enhanced Ergonomics)グリップを装備したモデルも登場し、後に標準仕様となります。

④現行型(画像はMK25)

2010年代後半以降のモデルで、刻印表記は③と変わりませんが、外部エキストラクターの形状が大型化しています(MK25を除く)。

この頃になるとLegionやEquinox等、バリエーションが大幅に増えたほか、Navy SEALsが採用するモデルを意識したMK25等もラインナップされるようになりました。

※バージョンの各呼称はあくまで僕が勝手にそう呼んでいるだけですので悪しからず・・・

さて、トイガンのほうに話を戻します。

東京マルイのP226E2は、初代P226レイルのアップグレードモデル。

発売は2011年で、グリップは特徴的なE2グリップに変更され、内部メカも改良されました。

僕は大学3年生の時に初めて手にしたのですが、初代P226レイルに比べてシャキシャキ元気な作動に感動したのをよく覚えています。

さて、既に巷ではレビューし尽くされた感があるので今更なのですが、やはり設計の古さはどうしても否めません。

今回は、あえてP226大好き人間として、東京マルイのP226E2の個人的に気になるところを上げていきます。

やや辛口となってしまいますが、ご勘弁を・・・

フロントまわり。

気になる点① マズルクラウンの再現度

本来もっとのっぺりしているマズルクラウンですが、やや角がたっているだけでなく肉薄で、さらにライフリングが強調されすぎなところが玩具っぽくて目立ちます。

気になる点② 塗装

当時は今のように東京マルイもリアリティを重視しておらず、試行錯誤していたのでしょう。

スライドとフレームの塗分けは良いのですが、スライドがまるでコンクリートのようなのっぺりしたグレーで、金属感はありません。

気になる点③ フロントサイトの固定方法

出来ればグロックみたいにねじ止めか、実銃のようにドブテイルにして欲しかったと思うのは僕だけでしょうか?

トリガーまわり

気になる点④ 金属パーツの塗膜の弱さ

特にスライドストップリリースとデコッキングレバーが最悪で、この個体も剥がれかけてきています。

ここは諦めて社外パーツにさっさと交換してしまいましょう。

気になる点⑤ トリガープル

重い上にキレが悪くて、レットオフの感覚がつかみにくいことこの上なし。

気になる点⑥ パーティングライン

今でこそ東京マルイもパーティングラインの処理が当たり前ですが、当時はそのままでプラっぽさが目立ちました。

フレーム右側面

気になる点⑦ オリジナル刻印

家電や被服等、他の製品では嬉しくなる日本製刻印も、トイガンでは話は別。

ここは東京マルイのポリシーですので頑なに譲れないのでしょう。

ハンマーまわり

気になる点⑧ ハンマーリセットスプリングの省略とハンマー位置

東京マルイのP226シリーズで大っっ嫌いなところぶっちぎり1位がコレ。

ドライファイアすると、ハンマーが本来実銃ではありえない位置にまで引っ込んでしまいます。

なぜなら、実銃やKSCのP226には備わっている、ハンマー根本のトーションスプリング(ハンマーリセットスプリング)が省略されているから!

実銃のハンマーはこの位置で必ず止まります。

つまり、ひびき撃ちというメカニズムで撃発するってワケ。

今の東京マルイならきちんと再現するであろう機構ですが、当時はコストとデフォルメ重視だったのでしょう。

そんなP226好きの我々の悩みを、ミリブロが誇るガンスミスのあじゃさんが解決されています。

全P226好きを代表して申し上げますが、このカスタムはもっと評価されるべきです!!

(僕も頑張って真似してみようかしら・・・でもトーションスプリングどこにどうやって仕組むんだろ・・・?)

気になる点⑨ ファイアリングピンの不再現

本来あるべきところに何もないと、寂しいですよね?

グリップ

気になる点⑩ シボ加工の甘さ

形状自体はP226レイルに比べて細く、日本人の手に合うのですが、実銃に比べてシボ加工が甘く、汗でよく滑ります。

実銃はもっとザラザラで、手によく食いついたのを覚えています。

マガジン

気になる点⑪ マガジンの塗装

マガジンの構造自体は結構好きなんです。

底部から六角ネジで締め上げるので、ガス漏れしにくく、スピードリロードでマガジンをぶん投げても壊れにくいんですよ。

ただ、塗装がつや消しで、やはり剥げやすいのが残念。

残弾確認孔の再現もありません。

実銃はこんな感じ(画像は初期型)。

さて、めっちゃこき下ろしちゃいましたが、基本性能は優秀でよく当たります。

P226レイルに比べて燃費も作動性能もよくなりました。

あと、これだけ気になる点が多いということは、カスタムベースとしては秀逸ということ。

今ではある程度社外パーツも揃い、カスタムの幅は広いと感じます。

というワケで、手持ちの部品でカスタムしちゃいましょう。

用意したのはGUARDERのダミーファイアリングピンと、実銃用純正グリップ、そしてそれを取り付けるネジとP226レイルのフレーム、おまけにP226レイルのスライドです。

つまり今回は、E2ベースでP226Rを作るカスタムです。

まずは分解。

いつも通りチャンバークリアを確認したら、フィールドストリッピングします。

次に、今回のパーツを組むのに必要な段階まで分解します。

最初はスライドとダミーファイアリングピンから。

P226レイルのスライドにE2のブリーチ(エンジン部)やフロントサイトを移植したら、ブリーチ後部にダミーファイアリングピンをはめ込んで、リアサイトにねじ止めします。

この時、ファイアリングピンのバネが飛びやすので注意です。

装着するとこんな感じ。

実銃よりやや小さく若干上寄りですが、雰囲気は出ています。

ちなみに実銃はこんな感じ。

最後にフレームとグリップ。

そもそもなんでE2のフレームを使わないの?という疑問を感じた方はご注目。

E2グリップははめ込み式なので、E2用フレームにはP226レイル用にはあるグリップスクリューのメス部(受皿)がありません。

よって、通常のねじ止め式グリップを着けたいときは、P226レイルのフレームを使う必要があるのです。

とりあえず、先程分解したE2のトリガーメカやハンマーメカをすべてP226レイルのフレームに移植します。

(この時、デコッキングレバーを止める『E2デコッキングホルダー(部品番号:226E2-12)』とそのネジ2本は使用しません)

かつては入手難だったSIGSauer純正のグリップですが、アクセスオーバーシーズが代理店として輸入を始めた結果、現在は比較的容易かつ安価に入手できるようになりました。感謝です。

正真正銘実物の貫禄、たまりません。

ただし僕が入手した個体は現行のMK25用で、昔のモデルとはテクスチャーが異なります。

もちろん実銃用ですので、東京マルイ製にはポン付けできず、加工が必要です。

こんな時こそリューターが大活躍。少しずつ削って微調整します。

(ただしめちゃ硬いので、最初はカッターナイフ等で粗削りしておくとベター)

とりあえず、赤丸部分をある程度削ったら装着できるようになりました。

グリップ装着。

裏側を加工することで、東京マルイ製にも問題なく取り付けできました。

今回のカスタムはここまで。

他にもカスタムが必要な部位が盛沢山ですが、まだまだコロナ禍でお家ライフが続きますので、焦らずゆっくり楽しむことにします。

では次回もお楽しみに。

2020年12月20日

LBT-6094A

実物。

この業界においては『本物』を意味する、魅惑のアイテムです。

どの世界でも、『本物』と呼ばれるものには大変価値があり、使い手の期待を裏切りません。

そんな『本物』の中で、ずっと欲しかった憧れのアイテムを、ようやく手にすることができました。

転職後の地獄の入隊訓練(笑)をなんとか脱し、落ち着いてきた自分へのご褒美に、奮発しました。

今回は珍しく米軍装備のレビューとなります。

LBT-6094Aをご紹介します。

London Bridge Trading(以降LBT)は、アメリカ・ヴァージニア州にある軍用装備を扱う老舗メーカーです。

主に米軍向け装備が主力製品で、今回ご紹介するLBT-6094モジューラープレートキャリアはLBTの看板商品。

米海軍特殊部隊(Navy SEALs)や米空軍救難隊員(PJ)に愛用されている他、LE(ATF等)にも専用モデルの採用実績があります。

僕が知っている範囲でモデルを上げると・・・

LBT-6094: 基本モデル。

LBT-6094-SLICK: チェストリグ等との併用を想定したシンプルなモデル。

LBT-6094-SRT: 米法執行機関特殊部隊向け専用モデル。警察用パッチを貼るためのベルクロが増設。

LBT-6094-ATF: アルコール・タバコ・火器取締局(ATF)向け別注モデル。仕様はSRTとほぼ同じ(らしい)。

ちなみに、モデル名の後にアルファベットが付きますが、それぞれサイズを意味します。

A: ミディアムサイズの防弾プレートに対応

B: ラージサイズの防弾プレートに対応

C: XLサイズの防弾プレートに対応

※装備の知識はまだまだ半人前ですので何卒ご容赦を・・・

基本的にはお座敷シューター兼エアガンコレクターの僕ですが、実は米軍放出品の収集も大好きです。

中でも特殊部隊の装備が大好物。たまにいくサバゲーやタクトレにも使います。

僕がプレートキャリアにLBT-6094を選んだ理由は、P226やMP7A1好きが高じてNavy SEALsが好きになり、そのSEALs隊員がよく使っているのがLBT-6094で、デザイン的にも武骨でカッコよかったから!(笑)

学生時代は値段も手頃でどこでも手に入るレプリカばかり買っていた自分ですが、それなりに稼げるようになった最近は質にこだわり、実物を長く愛用するスタンスに変えました。

将来結婚して子供ができれば、一家の大黒柱として家族のために大幅な軍縮をしていく必要があります。

お小遣い制になれば、以前のようにあれこれ買うことはできません。

よって、結婚前にある程度装備を揃え、それをずっと大切に使っていきたいという思いがありました。

実物装備は、当然実際の戦闘を想定して設計されているため非常に丈夫で、ちょっとやそっとではくたびれません。

ですので、一生モノのアイテムになると思います。

それでは細部を見ていきましょう。

今回購入したのは、いつも(勝手に)お世話になっている沖縄の米軍実物装備を専門で扱うネットショップに在庫していた、2016年モデル。色はコヨーテブラウンになります。

コヨーテブラウンって海兵隊っぽくてイヤっていう特殊部隊ファンの人もいますが、自分はシンプルなので嫌いじゃありません。

確かにSEALs隊員でコヨーテブラウンを使っている人をミリフォトであまりお見掛けしませんが、これさえあればなんにでも合わせられるし、そもそもこれしか色の在庫がなかった(涙)ので良しとしましょう。

ブラックも精悍でカッコいいので迷いましたが、LE系しかできなくなるのでやめました。

手に取った印象は、やはり実物ですので作りがしっかりしているのと、武骨でいかにもアーマーって感じがカッコよくてしびれます。

背面には、ケガした時に仲間に引っ張ってもらう用(たぶん)の取っ手と、モールがびっしり。

ここにMBITR用ブレードアンテナを挿すのが夢です。

ただそれだけでは背中が寂しいので、LBT-9039Aモジューラーアサルトパックの装備を計画中です。

胸部にはベルクロが配置され、パッチを取り付けられます。

ここにはもちろん星条旗のパッチをつけたいですね。

腹部にもモールがついており、マグポーチ等を外付けできます。

ちなみに腹部にはカンガルーのおなかのように、袋がついています。

ここにLBTが出している専用のカンガルーポーチをオプションで内蔵できます。

というワケで入手しました、LBT-2645カンガルーポーチ(実物)です。

僕が買ったのはBモデルと呼ばれる、MP7用となります。

LBT-2645にも両面にベルクロがついており、LBT-6094腹部の袋にしっかり固定できるようになっています。

図のように袋を大きく開けて挿入します。

挿入したらこんな感じ。

MP7専用ですが、一応MP5のマガジンも入ります。

たぶん9mmの短機関銃のマガジンであれば、たいてい入ると思います。

重くのしかかる装備の負担を少しでも軽減するため、肩部ベルトには脱着式パッドがついています。

カマーバンド部にはもちろんモールがあるので各種ポーチが取り付けられますが、両側に内蔵式の簡易ポーチが付いており、ここにMBITR(PRC-148)を入れている隊員も見られます。

身体への装着には、カマーバンド部を取り外す必要があります。

カマーバンド部の取り外しは、腹部の袋を下からベリベリと持ち上げて行います。

防弾プレートは本体下部から挿入します。

本当は実物放出品のSAPIプレートが欲しいのですが、メチャメチャ高価で流通量が少ないので、防弾機能のないウレタン製で我慢です。

本体の形状維持のため、例えレプリカでも、何かしらプレートを入れておくことをオススメします。

これぞ正真正銘実物の証。実物の貫禄。

何というかもう、感無量です。これだけでお酒が進みます。

実物なので、お値段も相応。

レプリカが2万円以下(下手すれば1万円以下)で入手できるのに対し、実物は5万円弱。

セレクトショップの高級ジャケットが買えます。

もちろんレプリカと違いその辺のエアガンショップで買えるような代物ではなく、専門の米軍放出品店やタクティカルギアショップからの入手となります。

ただ、やはり実物ですので、レプリカとは比べ物にならない質感です。

カッコよさや貫禄がレプリカとはまるで違います!!

身を固める前の最後の大型投資なので、末永く大事にしたいと思います。

あとはこれに合わせるポーチや小物をコツコツ集めねば・・・

今回はここまで。

ではまた。

2020年11月01日

東京マルイ グロック17 Gen2(Gen3ベースカスタム)

東京マルイのグロックとは、非常に長い付き合いになります。

これまでに26、17 Gen3、18C、19を使ってきましたが、特に17 Gen3は長らく愛用してきました。

今でこそ最新の19や17 Gen4には性能でもリアリティでも敵いませんが、発売当時はあの東京マルイからやっとフルサイズのグロックが出た!!と興奮したものです。

昔々、お金がなかった学生時代、ジャンク品の17 Gen3を安く仕入れてきて、コツコツ部品を買って修理し、カスタムしたのはいい思い出です。

構造から市場に出回っているサードパーティ製のカスタムパーツまで知り尽くしていて、もはやずっと一緒にバディを組んで戦ってきた戦友というか、長年連れ添った女房というか、そんな立ち位置とでもいうべきでしょうか?

そんな愛銃グロック17 Gen3ですが、自分のイメージの中でほぼ完成形に近い形にまで仕上げ、現在に至ります。

フレームがGen2になったりと、もはや原形をとどめてはいませんが、今回はこの場で少しお時間を頂いて、そのカスタムのレシピを公開したいと思います。

【基本コンセプト】

東京マルイのグロック17 Gen3をベースに、個人的に大好きなGen2の実銃どノーマル品に可能な限り近づけるカスタムを行っております。

尚、内部パーツに作動性向上を重視した部品選定を行い、性能面でも近代化改修を図っています。

『ガワは旧式、性能は最新』もしくは『羊の皮を被った狼』といったイメージです。

Gen2って、1990年代に流行ったアクション映画に数多く登場しているんです。

それを見て育った自分にとっては、Gen3以降のモデルもいいけどGen2のほうが、クラッシック感があって好みなんですよね。

(あと、個人的にはダストカバーのレールやグリップのフィンガーチャンネルが嫌い)

使っているカスタムパーツについては、以下に列挙していきます。

【スライド】

①GUARDER スチールナイトフロントサイト(ホワイト)

ローライトコンディションでも狙いはつけれるように、蓄光タイプにしました。

ただし、あくまで実銃どノーマルを意識して、純正品と同じ形状にしています。

②GUARDER ライトウェイトアルミブリーチ

作動性向上の肝となるパーツ。亜鉛合金製のノーマル51gに対し、なんと20gの軽さ。

これによってリコイルは激減しますが、スライドはシャキシャキと寒くても比較的素早く動くようになります。

旧型エンジンではどれだけ頑張っても、リコイルにおいては最新のグロック19や17Gen4には敵いません。

であればそれを逆手に取り、むしろ限りなくリコイルを殺して動作性能と命中精度を上げちゃえっていう発想。

③COWCOW ボアアップローディングノズルセット

これも作動性向上の肝となるパーツ。シリンダー内径を14mmとすることで、リコイルとキックを上げます。

個人的にはFireflyのロケットバルブより効果を感じました。

【バレル】

④KM企画 TNパーフェクトバレル デトニクス45用

弊ブログでご紹介した数多くの東京マルイ製ブローバックガスガンに施してきた、『Top Gun流』カスタム。

あえて純正より短いインナーバレルを使うことで、マズルまわりをリアルにする手法です。

ここではデトニクス45用を使っていますが、USPコンパクト用でもOK。

初速が若干下がりますが、リアル派にとってはマズルから見えるインナーバレルのほうが激萎えなんです。

(この気持ち分かってくれる人いるかな・・・?)

⑤Firefly うましか辛口

命中精度と飛距離を上げる、独特な形状をした突起を持つパッキン。

個人的に0.25g以上の重量弾が好きなので、赤い辛口(硬め)を選択。

VSR-10にも使っていてある程度効果を実感したので、グロックにも装着した次第です。

【フレーム】

⑥GUARDER カスタムフレーム(USA刻印)

Gen2化するにあたって必須となるアイテム。

アメリカのアクション映画に出ている個体は恐らくGlock USA製であることから、USA刻印を選択しています。

リアル派ガンマニアにとっては忌まわしき(失礼!)『MADE IN JAPAN ASGK TOKYO MARUI』を取っ払い、

『MADE IN AUSTRIA GLOCK INC.』のリアル刻印にできちゃう浪漫あふれるパーツです。

⑦GUARDER シリーズナンバータグセット(上記フレームに付属)

東京マルイのグロックシリーズは、ご存知の通りシリアルナンバー部がマニュアルセーフティになっています。

過去にノーマルで使っていた時、これが勝手にかかってしまい肝心な時に撃てないというトラブルがありました(実戦なら命取り)。

それを嫌った結果採用したパーツです。実銃のようにリアルにできるので一石二鳥。

ただ、頭3桁のアルファベットがなぜか『GAR』になっていて残念ポイントといったところ(東京マルイは『DMD』)。

尚、組付については過去の記事に載せていますのでご参考までに。

⑧GUARDER スタンダードスチールスライドストップ

本体の強度だけでなく、塗膜と質感もマルイ純正から向上させるべく装備しました。

⑨GUARDER スチールスライドロック

これも塗膜強度と質感の向上を狙って取り付けたパーツ。

【マガジン】

⑩GUARDER アルミマガジンケース

純正の重い亜鉛合金から解放される、軽量化カスタムのカギとなるパーツです。

刻印や残弾確認孔のモールドもなかなかリアルで◎。

塗膜もかなり強いので、多少抜き差ししたくらいでは剥がれません。

⑪GUARDER アルミ強化マガジンベースマウント

これもマガジンの軽量化を目的としたパーツ。

アルミマガジンケースと別売なのが財布に痛い・・・。

⑫GUARDER マガジンバンパー

ガス注入口を隠し、リアルにできるパーツです。

一体今までグロック17一丁だけにいくらかけてきただろう?と改めて感じます。

数多くのパーツを試してみて、気に入ったものだけに厳選したらこうなった、という感じです。

(何気にGUARDER率高いな笑)

お気づきの方もおられるかも知れませんが、このカスタムによってエアーコッキングガン並の軽さになります。

たいていの人がコレを手に取ると、そのあまりの軽さに笑ってしまいます。

リアリティという観点から逆行しますが、そこはあくまで実用重視にしました。

また、スライド自体はノーマルのままにしています。

カイデックスホルスターからのドローをよく練習するので、すぐに先端部が摩耗してしまうんです。

よって、スライドは定期的に純正品に交換するため、消耗品としています。

厳密にはGen2とGen3はエキストラクターの形状が異なるので、スライドはGen3、フレームはGen2というチグハグさがありますが、そこはご愛敬ということで・・・。

これでもトリガーや内部ハンマーなど、まだカスタムの余地を残しています。

摩耗して部品交換が必要になったら、また新しい部品を試してみることにします。

尚、当方のカスタムについては完全に自分好みの自己満足であり、性能UPについてはプロのショップさんには敵いません。もし参考にされる場合はあくまで自己責任にてお願い致します。

今回はここまで。ではまた。

2020年10月17日

東京マルイ グロック22

ご縁の大切さを強く感じる今日この頃です。

新型コロナウイルスが相変わらず猛威を振るう今こそ、人とのご縁を大切にし、支え合うことの意味を感じます。

直近で弊ブログを更新してからほぼ1年、本当に色々なことがありました。

新型コロナウイルスによって我々の生活は一変し、いまだに多くの制約の中で生きる日々です。明日に不安を感じる方や、大切な人を亡くした方もいらっしゃるでしょう。本当に毎日がつらく大変だと思いますが、1日でも早く、また皆が笑って暮らせる日が訪れることを、願って止みません。明けない夜はないんです。漂えど沈まなければ、何とかなるんです。

僕自身も、私生活であまりに大きな変化がありました。20代最後の年となる2020年3月、新卒入社以来5年間お世話になった会社を辞め、ずっと憧れていたとある大手部品メーカーに転職しました。

前の会社の経営状況や事業の将来性、自らが置かれた環境、そして自分を取り巻く人々をこの目でずっと見てきて、自分の生き方は本当にこれでいいのか、ずっと悩んでいました。2019年3月に、仕事上の恩師が海外赴任になったり、職場の人間関係で悩んだのを機に、自分を変えたくて、体を鍛え、知恵をつけ、結果を出してきました。

しかし、自分を磨けば磨くほど、前の会社やそこにいる人々との間に壁や温度差を感じ、これ以上の悪あがきは無駄でしかないと、限界を感じてしまった自分に気が付きました。

縁とはお互いが求めあうからこそ成り立つもの。どれだけこちらが相手のことを好きでも、一方通行の片思いでは残念ながらご縁はないんです。それは人にも会社にも言えること。前の会社とは、明らかにご縁がなくなっているのを感じました。

そんな中、捨てる神ありゃ拾う神ありとはうまく言ったもので、コロナ禍にも関わらず雇ってくださった今の会社に感謝するとともに、何だか強力なご縁を感じる次第です。これでも本業ではまがいなりに営業マンをやっているので、結果を出すことでしっかり恩返しをして参ります。

毎年この時期になると美味しいお米を送ってくれる大学時代の後輩にも、強くご縁を感じています。彼とは僕が大学を卒業する直前に出会ったのですが、同じガンマニア(何なら僕より知識は上)として意気投合し、今でも付き合いのある大切な友人です。

そんな彼から、おまかせでカスタムして欲しいとの依頼でお預かりしたが、今日のお題です。

前置きがとても長くなり恐縮ですが、今回は東京マルイのグロック22をレビューします。

※画像:1993年発行『月刊Gun 5月別冊PART7 世界のハンドガン』より抜粋

実銃のGlock22は、フルサイズのGlock17の口径違いモデル。

サイズはGlock17と同じながら、より強力な.40S&W弾を使用します。

.40S&W弾は直径約10mmの自動拳銃用弾薬で、9mm×19弾(以降9パラ)と.45ACP弾の中間の性質を持った弾です。

.45ACPは長年米軍で採用され、ストッピングパワーに優れた弾薬ですが、大きくかさばるため装弾数が稼げず、反動も強いというデメリットがあります。

一方で9パラは拳銃弾としては最もポピュラーでバランスが取れており、ある程度の多弾化は可能ですが、例えば法執行機関(以下LE)の現場では、薬物で錯乱した凶悪犯を制圧するには威力不足という懸念がありました。.40S&Wは、そんな2つの弾薬のいいとこ取りで、パンチ力とマガジンキャパシティーの両立が可能でした。まさにLEにはうってつけで、アメリカ国内の多くの機関によって採用されました(とはいえ最近は9パラのストッピング性能が向上したため、より多くの弾数を持てる9パラへ回帰する動きがありますが・・・)。

残念ながら僕は.40S&Wを撃ったことがないのであまり多くを語る資格はありませんが、かつてアメリカで.45ACPを撃った経験があります。ポリマーオート(スプリングフィールドXDM45)から撃つ.45の反動はなかなか強烈で、同じくらいの威力で少しでも反動が和らぐなら、小さいほうがいいというのが現場の声なのではないでしょうか?(ぶっちゃけ9パラでもポリマーフレームのサブコンパクトから撃つと強烈な反動を感じますが・・・)

東京マルイのグロック22は、旧モデル(ここでは新口径エンジン搭載の同社製グロック19より前に発売されたもの)の中では後発(2016年発売)。基本構造や構成部品は同社製グロック17から大きくは変わらず互換性がありますが、一部に専用部品や同社製グロック34の部品を使うなど、改良も見られます。

今回は借り物なので新品箱出しではありませんが、所有者曰くどノーマルとのこと。

僕の手持ちのグロック17(の皮を被った変態仕様笑)と比較もしながら、変化点に着目して見ていきましょう。

後半はご依頼のカスタムについても公開していきます。

■プチレビュー

パッケージは最近の東京マルイ製品らしく豪華な梱包仕様で、外箱を飾る大きな写真がクールな印象。

基本的なデザインや構造は前述の通り、先発のグロック17と大差はありません。

ただし、グロック22には所謂プラス2仕様のマガジンバンパーを載せたマガジンが標準装備されています(とはいえ装弾数はグロック17と同じ25発)。

細かな違いと言えば、目につく範囲ではまずは刻印。

モデル名が22となっているほか、口径が.40、シリアルナンバーが17とは異なります。

.40口径化された結果、アウターバレルが17より肉薄になりました。

これだけでもマズルフェイスの印象は大きく異なります。

内部パーツでは、まずスライドストップノッチの強化が図られた他、トリガーバーやマガジンキャッチにも改良が施されています。

マガジンについては、前述のバンパーだけでなく、刻印や残弾確認孔のモールドが.40口径仕様に変更されています。

ガスだけ入れて軽く撃ってみましたが、撃ち味は個人的にはノーマルのグロック17と、大きくは変わらない印象を受けました。

これがカスタムでどう変わるかはお楽しみです。

■Top Gun流カスタム

そもそもコレを借りたのは、レビューのためではなくカスタム依頼を受けたため。

というワケで、たまにはなんちゃってガンスミスでもやりましょう。

※以下カスタムはあくまでも我流です。性能UPについてはプロのショップさんには敵いません。参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。

所有者の用途がLE装備用(ATF捜査官)なので、以下条件でカスタムを行っていきます。

・性能面→リコイルを減らし冬場の動作性能をUP(リコイルが欲しいなら最新のグロック19やグロック17Gen4を買えばいい)

0.25g以上の重量弾による射撃においての良好な命中精度

・外装面→実銃の純正品に限りなく近づける(つまり、派手なドレスアップはしないリアル化カスタム)

フレームについてはレール付(Surefire製ウェポンライトを装着するため)

上記条件を満たすべく、以下部品を入手しました。

①GUARDER ライトウェイトアルミブリーチ(当方在庫品を流用←ごめんねっ!)

亜鉛合金製のノーマル51gに対し、なんと20gの軽さ。

これによってリコイルは激減しますが、スライドはシャキシャキと寒くても比較的素早く動くようになります。

旧型エンジンではどれだけ頑張っても、リコイルにおいては最新のグロック19や17Gen4には敵いません。

であればそれを逆手に取り、むしろ限りなくリコイルを殺して動作性能と命中精度を上げちゃえっていう発想。

②Firefly うましか辛口(当方在庫品を流用←ごめんちゃいっ!)

VSR-10と相性の良いうましかシリーズ。重量弾を撃つなら赤い辛口(硬めのパッキン)。

③Firefly ロケットバルブ

シリンダー内部に組み込む部品で、スライドスピードと飛距離がUPします。

④KM企画 TNパーフェクトバレル デトニクス45用

グロックになんでデトニクス用?と思う方も多いかも知れませんが、これこそTop Gun流。

あえて純正より短いインナーバレルを使うことで、マズルまわりをリアルにする手法です。

(過去の記事も合わせてご参照ください)

初速が若干下がりますが、リアル派にとってはマズルから見えるインナーバレルのほうが激萎えなんです。

⑤メーカー不詳 マガジンバンパー(当方在庫品を流用←すまぬっ!)

純正付属のプラス2タイプがLEには似合わないと感じたので、リアル刻印のスタンダードタイプに変更します。

どこのメーカーのパーツだったかど忘れしました・・・

⑥GUARDER シリーズナンバータグセット

東京マルイ製グロックのマニュアルセーフティをオミットできるほか、リアルになるメリットがあります。

残念ながらグロック22のシリアルナンバーがないので、無刻印をチョイス。

⑦GUARDER カスタムフレーム(USA刻印)

リアル派ガンマニアにとっては忌まわしき(失礼!)『MADE IN JAPAN ASGK TOKYO MARUI』を取っ払い、

『MADE IN AUSTRIA』のリアル刻印にしちゃう夢のアイテム。

①~③は性能面、④~⑦は外装面でのカスタムに使います。

ではまず必要な箇所の分解から。

フィールドストリッピング(通常分解)。ここまでは工具なしでできます。

バレルはアウターを取り外し、ネジ2本を取り外して写真の状態にします。

ブリーチ(エンジン)は赤丸のネジを外して取り外します。

ネジ一本を抜くだけで、ここまで分解できます。

下に転がっているのはシリンダースプリング。

シリンダーはブリーチにはめてあるだけなので簡単に取り外しできます。

フレームのハンマーとトリガーユニットを取り外すには、まず赤丸2か所のネジを外します。

次にフレーム側面のシャフト2本を抜きます。

これでとりあえず必要なところまで分解できました。

グロック旧モデルとは長い付き合いで、何度もカスタムしてる関係でもう何も見なくても分解できちゃう僕はただの変態ですね。

まずは一番簡単なバレルとHOPパッキンの交換から。

うましか辛口をTNバレルに装着し、純正品と交換します。

写真のように基部にはめ込んだら、カバーを装着してネジ締め。

このままアウターバレルに戻すとインナーバレルとの間に大きなクリアランスがあるので、ビニールテープを適当に巻き巻きします。

次にシリンダー。

まず赤丸の小さなネジを取り外します。

するとシリンダー内部のシリンダーバルブ(右から2番目の円筒状の部品)が取り外せます。

今回交換するのはシリンダーバルブとYリング・Yリングヘッド。

ロケットバルブ付属の、何とも言えない手書きのイラストがシュールな説明書の通りに部品を写真の状態まで組み立てます。

シリンダーバルブを銀色のやつに交換!!

あとは組みなおすだけです。

Yリング・Yリングヘッドは写真のように取り付けます。

あとはシリンダーを戻してブリーチをスライドにはめ込んでネジ締めするだけ。

付属のシリンダースプリングを入れるのをお忘れなく。

最後は一番面倒なフレーム。

リアル刻印のGUARDER製にすべて移植します。

まずはマニュアルセーフティを排除するため、GUARDERのシリーズナンバータグセットを取り付けます。

銀色のプレート本体を先に装着したら・・・

裏に固定用のプラスチック部品をはめ込みます。

あとはすべての部品を元通りに戻すだけ。

ただこれが一番難しくて面倒なので、何度もやってみて慣れるしかありません。

マガジンキャッチやマガジンキャッチスプリングの移植も忘れないように!

実はマガジンバンパーの交換が一番簡単でした。

さて、こうしてカスタムが完成しました。

如何でしょうか?ちょっとはLEっぽくなったかな?

フレームもリアル刻印となり、カッコよくなりました。

一応慣らし撃ちをしてみましたが、ブリーチが軽くなったのでスライドはシャキシャキ動きます。

その分リコイルはほぼ無いに等しいのですが(笑)。

ただ、まだ擦り合わせが不十分なので、所有者にレンジである程度撃ち込んでもらうことにします。

なかなかシューティングレンジにも行きづらいご時世ですのでロングレンジでの命中精度の調整はできてませんが、

そこは本人に試してもらって、問題があれば修正する形にします。

思えば所有者の後輩君にはお世話になりっぱなしだったし、誕生日も近かったので、急遽思いつきでやらせて頂いたカスタムでした。

ただ、同じレシピで自分のグロックをいじり倒している実績があるので、自信はあります。

こんな形でつながるのもまたご縁。これからも大切にしていきたいと思う次第です。

カスタム、喜んでもらえるといいんだけど・・・

今回はここまで。ではまた。

追伸: 当記事をもちまして、ブログの設定地域を福岡県から大阪府に変更することと致しました。

大学時代の開設以来、長きに渡って弊ブログをご覧頂きました福岡県のミリブロガーの皆様、本当に有難うございました。

引き続き、大阪府にて場所を変えてブログを継続して参りますので、今後とも宜しく御願い申し上げます。

2019年11月17日

東京マルイ MEU Pistol

食わず嫌いとは、まさにこのことかも知れません。

恥ずかしながら、僕は長らく、所謂1911(ガバ)系オートに興味を持てないでいました。

昔から好きなのはもっぱらSIGやGlockなどのヨーロピアン9mmオート。どこか野暮ったさを感じるガバは完全にアウトオブ眼中でした。

友人が根っからの.45信者で、ガバの話は耳タコになるくらい何度も勧誘(?)を受けましたが、どこか上の空で聞き流しちゃっていました。

今やこの趣味に足を踏み入れて18年、世間ではアラサーと呼ばれる自分も、ようやくガバに魅力を感じるようになりました。

ようこそ大人の漢の世界へ、とはよく言ったものです。

今回は東京マルイのMEUピストルをレポートします。

コルトM1911は、1911年に米軍に採用された.45オート。

かの天才銃器設計者、ジョン・M・ブローニングによってデザインされた傑作です。

後の1924年に改良型のM1911A1となり、以降ベレッタM9に更新されるまでの70余年にわたり米軍の正式拳銃の座にあった、拳銃界のレジェンドです。

今から100年以上前に設計されたにもかかわらず既に完成されていたそのメカニズムは、多くの自動拳銃の設計思想に影響を与えました。

米軍主要部隊では既にベレッタにバトンタッチしたものの、一部ではM9に更新することを嫌い、M1911A1にこだわる部隊も存在しました。

米海兵隊のMEU(Marine Expedition Unit=海兵遠征隊)もその一つです。

M9は非常に洗練されたよく当たる銃でしたが、採用当時はスライド断裂事件もあり、その信頼性を疑問視する声がありました。

MEUは老朽化したM1911A1のフレーム以外をすべてカスタムパーツで組みなおし、運用するようになりました。

所謂MEUピストルの誕生です。

東京マルイは既出のM1911A1をベースに、MEUピストルを2008年にモデルアップ。

スプリングフィールドのスライドにノバックのサイト、パックマイヤーのグリップを装備したモデルをイメージしています。

それでは細部を見ていきましょう。

パッケージはデザートカラーで海兵隊のロゴも入ったマリンコ仕様。

中は前作のM1911A1のように布が敷かれていてゴージャスな印象。

付属品はBB弾と取り扱い説明書、ガバ系オートについてくるバレルブッシングレンチなど。

全体的には黒くマットな仕上げで、M1911A1のような古臭さはなく、精悍な印象。

カスタムガバらしくタクティコーでカッコイイです。

フルサイズガバなので思ったより長くスレンダーなスタイル。

スライド。

本体の塗装はブラストっぽいつや消し仕上げ。

刻印は彫ってあるというより飛び出ている感じ。

スライドストップノッチには摩耗対策もばっちり。

マズルまわり。

9mm口径にはないこの迫力に、あらためて45口径の大きさを感じます。

バレルブッシングやリコイルプラグは亜鉛合金製。

使い込むことで恐らく塗装がすぐ剥げるので、社外パーツに変えたいところ。

トリガーまわり。

ダストカバーやトリガーガードのパーティングラインはきっちり処理済。

当時は東京マルイらしからぬ(失礼!)丁寧な仕上げに感動した記憶があります。

シルバーで3ホールがいいアクセントなトリガーはプルが軽い。とにかく軽い。さすがシングルアクション。

ダブルアクショントリガーに慣れた僕には軽すぎて怖いくらいです。

当然ストロークも短く遊びはなし。

マグキャッチはM1911A1に同じ。

設計された当時はボトムマグキャッチが一般的だった中、ボタンタイプを採用したのはブローニングさんの機能性重視の設計思想か、はたまたその天才的な先見の明によるものなのか・・・。とにかくマガジンチェンジがしやすい優れたデザインであったのは言うまでもありません。

グリップはパックマイヤー風の3ピース構造。

中には錘が入っています。

表面はラバーっぽくコーティングがされていて、滑りにくくて良さげですが、後々ベタつきそうな予感が・・・。

個人的にはパックマイヤーはあんまり好みではないので、Kimberっぽいグリップに交換予定。

これぞガバ系オートの真骨頂、コックアンドロック。

シングルアクションにハンマーコックとか、もう殺る気満々な佇まい。

正直怖いなーって思っていましたが、よく考えたらグリップセーフティあるじゃない。

そう思えばGlockのほうがはるかにキケンかも知れません。

とはいえそれでも腰に挿してたらいつの間にかセーフティが外れてそうでヒヤっとしますが・・・。

マニュアルセーフティはアンビで操作性も抜群。

ファイアリングピンは六角ネジになっていてちょい萎えポイント。

ただしここは社外のドレスアップパーツが出ているので、リアル派の僕らはさっさと交換しちゃいます。

サイトはドットのないタイプで、所謂ドブテイル固定式なのでネジなどはダミー。

リアサイトにはノバック社正式契約なので刻印がばっちり入ります。

スライド右まわり。

本来は右側面にスプリングフィールドの刻印が入りますが、東京マルイ製はプレーン。

ここは刻印入りの社外製スライドに交換するか、刻印を入れてくれるショップに依頼するかしちゃいましょう。

ややシャンパンゴールドっぽい色味のマガジンは装弾数28発で、M1911A1とも互換性あり。

バンパーはボトムから六角ネジで固定するタイプなので、スピードリロードでマガジンを落としても構造上ガス漏れは起きにくそう。

ガバ系共通の通常分解は、最新のポリマーオートに比べればやや面倒かも知れません。

手順はまず、マガジンを抜き、チャンバーの残弾を抜いてから、スライドを写真の位置まで引き、スライドストップノッチ後部の切り欠きにスライドストップレバー後端を合わせて、スライドストップレバーを引き抜きます。

そうするとスライドが前に外れます。

ホップアップ調整はこの状態で行います。

スライドASSY中央(チャンバー下部)に見えるダイヤルを回して調整します。

次にリコイルスプリングガイド、リコイルスプリング、リコイルプラグを外していきます。

最後にバレルASSYを取り外しますが、その前にスライド前部のバレルブッシングを写真の状態まで回して前に引き抜きます。

付属のレンチを使えば簡単にできますが、素手でやると固くてなかなか大変でした。

フィールドストリッピング完了。

最新オートに比べれば部品点数も多くて煩わしいですが、100年前の拳銃と考えるとむしろ簡単で完成されていると感じます。

分解ついでにTop Gun流プチリアルカスタムをやっちゃいましょう。

リアル派にとって、マズルで金色に輝くインナーバレルは目立ちすぎて激萎えポイントです。

黒染めするという手が一般的ですが、既に互換性のあるコンパクトモデルが出ているフルサイズには、もっと画期的な技があります。

それが、フルサイズモデルのインナーバレルをコンパクトモデルのものに交換しちゃうという方法。

ガバ系で言えば、MEUのインナーバレルをデトニクスのものに交換しちゃうということです。

今回は手持ちのKM企画のデトニクス用TNバレルに交換します。

チャンバーASSYにある二つのプラスネジを緩め、ホップレバーとホップパッキンを外して、オリジナルのインナーバレルからTNバレルに付け替えてネジを締めなおすだけ。

交換した結果がこちら。

見違えるほどリアルになったと思います。

ちなみにこのカスタムをやっちゃうと、インナーバレルが短くなった分初速が落ちます。

お座敷シューターにはあんまり関係ないですが、ゲーマーには注意が必要かも。

ホールドオープン。

アウターバレルの塗装仕上げがなかなか金属感があってGOOD。

参考までに弾薬比較。

左がガバ系オートが使う.45ACP弾で、右が9mmパラ弾(いずれもダミーカート)。

9mmがひ弱に見えるくらいサイズ差を感じます。

撃ってみた感触としては、リコイルはやはり東京マルイの最新モデルと比較するとやや物足りない感じ。

ブローバックスピードもどこかもっさりした感じで激しさはありません。

気温20度を下回ると、やはり息切れする感じがします。

初速はマガジンを人肌程度に温めて、70m/s弱といったところ。

今回このモデルはカスタムベース機として購入したので、ここからどれだけ性能UPできるか楽しみです。

命中精度は申し分なし。

いつも通り8mで0.25gを5発、2セット程撃ってみましたが、箱出しでよくまとまります。

いやー、カスタムガバっていいですね。

こんなにかっこいいとは思いませんでした。

操作性も抜群で、それでいてダンディーでクールなデザイン。大人になってようやくその魅力に気づきました。

温故知新ってやつですかね(遅ぇよ笑)。

今思えば、例えば『あぶない刑事』のダンディー鷹山とか、『東京DOGS』の高倉奏とか、『ジョン・ウィック2』のジョン・ウィックとか、スーツが似合うイケてるメンズたちはみな黒いカスタムガバを使ってました。

なんでもっと早く魅力に気づかなかったんだろう・・・

というワケで今回はここまで。では。

2019年08月31日

タナカ SIG Sauer P228 (U.S. M11)

長年探し求めてきた念願の逸品を手にした時の感動は、言葉にできないものがあります。

探せど探せど見つからない時に感じるあの切なさと恋しさ、そして積もり積もった鬱憤ともどかしさを、一瞬で吹き飛ばすだけの衝撃があります。

長年片思いしてきた女を、ようやく自分のものにできた時感じるような、そんな気持ちに近いかもしれません。

いつものようにネットサーフィンしながら、何気なく中古銃を見漁っていた時、それをついに掘り当ててしまいました。

今回は、僕が長年探し求めてきたビンテージモデル、タナカのSIG Sauer P228をレポートします。

実銃のP228は、1988年に発表されたP220系列のダブルカラム・コンパクトモデル。

先行するP226を若干サイズダウンし、携帯性を向上させたモデルで、P220系列の初期モデル同様、スライドはスチールプレス製で、エキストラクターは内蔵式。

米軍にM11として採用された他、シークレットサービスなどの法執行機関にも多く採用された名銃です。

後継のP229の登場以来、絶版となってしまったP228ですが、その血筋を引くモデルが現在でも健在。米軍で採用されたM11を民間向けにアレンジしたM11-A1が発売されています。

もちろん米軍仕様のP228とは別物で、現行P220系列と同様、ステンレス切削スライドにアップグレードされ、SIGLITE Night Sightが標準装備されています。

実銃は非常に人気ですが、日本のエアソフトではP228をモデルアップしていたメーカーは少なく、現在では東京マルイがエアーコッキングモデルをラインナップしているのみ。かつて啓平社(KHC)が固定ガスモデルを販売していました。

ガスブローバックモデルについてはタナカが長らく販売を続けていましたが、2019年8月末現在では再販の情報はなく、ほぼ絶版に近い状況です。

P228は個人的に非常に思い入れのある銃で、子供の頃に東京マルイのP228を長らく愛用していました。

子供の手にもしっくりくるサイズで、デザインも武骨でカッコよく、非常にお気に入りでした。

その昔買ったエアガンカタログでタナカのP228を知り、長らく探し求めてきましたが、気づいた時にはすでに市場に新品はなく、中古品も程度の悪いものや高価な美品がたまに現れるかどうかという状況・・・。時すでに遅しといった具合ですな。

今回、とある大手リサイクルショップのネットモールに格安で転がっていたため、即ポチってしまいました。

一週間前にKSCのP230を衝動買いしたばかりで痛い出費でしたが、全く後悔していません(笑)。

それどころか、お値段に見合わないくらい、使用された形跡があまり見られない美品で、非常にいい買い物でした。

それでは細部を見ていきましょう。

パッケージはグレーが基調の懐かしきデザイン。

かつて業界を騒がせた2006年の改正銃刀法適合のシールがあることから、それ以降に生産された個体であるようです。

さすがに外箱には多少の痛みがありますが、前のオーナーさんが非常に大切に保管されていたようで、状態は良好です。

中にはちゃんと取扱説明書が同封されていました。

中古で絶版に近いのでこれはありがたい!

今回購入したのは米軍に採用されたU.S. M11仕様で、ABSモデル。

本体には使用感がほとんどなく、傷や錆も見られない新品に近い状態でした。

古いモデルなので傷だらけのものを想定していましたが、これは嬉しい誤算です。

持った感じはABS樹脂製なので比較的軽く、昔持っていた東京マルイのP228を思い出します。

スライドの刻印はいかにもオールドSIGといった感じで最高です。

このシンプルさがいいんですよ。

ABS樹脂製なので表面仕上げはややプラスチックさが否めませんが、古いモデルなんでご愛敬ということで。

マズルフェイス。

クラッシックP220から伝統の、武骨でシンプルなデザイン。マズルとリコイルスプリングガイドとの位置関係、バランス、すべてがもうたまりません。最高にカッコいいです。

写真では映り込まないように撮っていますが、インナーバレルの真鍮色がやはり目立つので、後程黒染めします。

トリガーはP220系列らしい、粘りがあって遊びが大きい引き心地。決してキレはよくありませんが、軍用オートとしてはこんなもんでしょう。

P220から受け継がれる、デコッキングレバー周辺の操作系統はもちろんライブ。各レバーの位置関係も絶妙で、慣れれば一番使いやすいと感じるのは自分だけでしょうか??

グリップのシボ加工はややマイルドですが、滑る感じはありません。

グリップパネル後部に若干の軋みとたわみを感じるので、まだ改善の余地はあるかも。

サイトは3点式で、プラスチックが埋め込まれているタイプなので塗装のように剥がれる心配は皆無。

実銃のファイアリングピンは模しておらず殺風景ですが、マグナブローバック方式のため、ハンマーの付け根に実際のファイアリングピンがあり、これがマガジンのバルブを叩くことで作動します。

本体右側面。

フレームには米軍納入モデルを示す『U.S. M11』の刻印があります。

実銃では本来シリアルナンバーが打刻される位置に、メーカー刻印とASGK刻印があるのがやや萎えポイント。

通常分解はまずマガジンを抜き、チャンバーの残弾を抜いてから、他のP220系列同様フレーム左側面のテイクダウンレバーを反時計回りに90度回し、スライドを前に押し出して行います。

通常分解されたP228の図。

バレルASSY。

ホップアップ調節は、チャンバー下部中央に見える六角ネジにレンチを挿して行います。時計回りに回せばホップがかかります。

マグナブローバックのエンジン部。

古いモデルなので、今では当たり前のスライドストップノッチの削れ対策などはありません。

装弾数15発のマガジン。

リップは金属製で破損の心配はなさそうですが、ちょっとした衝撃でBB弾が飛び散りそう。

この個体には後期型のマガジンが付属していました(バルブ付近のバネの数で判別。ちなみに前期型はバネが2本)。

ちなみにタナカの古いオート(最新のP220 ICを除く)で避けて通れないガス漏れ問題ですが、この個体は大丈夫そう。

後期型マガジンは前期型に比べればまだマシらしいのでしばらく様子見です。

もしガス漏れが始まったら、先人の皆様が残しておられる対策を施してみようと思います・・・。

現在所有するP220系列と並べてみました。

上から、タナカ P220 IC、東京マルイ P226R(ただし、P226E2ベースのカスタムモデル)、そして今回の主役。

東京マルイ P226Rとのサイズ比較。

こうしてみるとそこまで大きなサイズ差はありませんが、スライドとフレームを少し切り詰めただけでここまで印象が変わるんですね。

トリガーガードのデザインは、武骨で角ばったP226よりも流れるようなP228のほうがセクシーで好きです。

一年前に作ったM11-A1とのツーショット。

今更ですが、2018年のハイパー道楽さんのカスタムガンコンテストに応募してみたら銅賞を頂いちゃいました。

感謝御礼です。

実射性能については、昔のタナカオートらしい撃ち味。

リコイルは軽く、冷えにも弱い印象。全弾撃ちきる前に息切れし、ホールドオープンしない時もあります。

初期のマグナブローバックなので仕方がないのですが、だんだん寒くなっていくこれからの作動とガス漏れが心配です。

初速については、気温27度で60m/s弱といった具合。

命中精度についても、いつも通り5mから0.25gを5発撃って計測。

赤丸が1セット目で、青丸が2セット目です。

やや上下に広がっている印象ですが、悪くありません。

10m以上の距離については追って計測しますが、旧型のP220である程度イメージができているので、あまり期待はできません。

いや、実射性能は置いといても、非常にいい買い物でした。

そもそも手に入るか否かという希少品で、さらに美品というコンディションでしたので、大変満足です。

長年探していただけに、もはや感無量といったレベルです。

今夜はひとりお酒を飲みながらP228を眺めつつ、昔の思い出に浸ろうと思います。

あと、P228のICモデル、マジで待ってます。

P220 IC並にバシバシ動くP228とか最高じゃないですか。

絶対買いますので、タナカさん是非御願いします。

今回はここまで。ではまた。

2019年08月25日

KSC SIG Sauer P230 HW

男にとって、一度惚れた女性はいつまでも魅力的で、美しいものです。

不思議なことに、たとえ何年か経ったあとで再会しても、その魅力は変わらないと感じるもの。男の恋愛は「名前を付けて保存」とはよく言ったものです。

それは愛銃にも言えると感じるのは自分だけでしょうか?

行きつけのガンショップのショーウィンドウで、品のある大人の女性みたいな色気を一際放っていたある銃に、僕は改めて惚れ直してしまいました。

今回はKSC SIG Sauer P230 HWをレポートします。

実銃は1970年代にSIG Sauerが開発した警察用自動拳銃。当時ヨーロッパで横行していたドイツ赤軍などのテロ組織に対抗するため、ワルサーPPKなどで使用されていた.32ACPより強力な拳銃弾を使用する新型拳銃の需要が高まりました。P230は.380ACP(9mm×17、別名9mm kruz)弾を採用し、西ドイツ警察向け拳銃のトライアルにも提出されました。結果的に西ドイツ警察は9mmパラ弾(9mm×19)の導入に踏み切ったため、大々的に採用されることはありませんでしたが、私服捜査官や民間の自衛用として好評で、日本警察にも.32ACPモデルが導入されています。

KSCのP230シリーズは、1990年代より発売されているロングセラーモデルで、細かな改良を加えられながら、バリエーションを増やし続けています。

今回のP230HWは2018年末に新発売された最新モデルで、スライド・フレームのHW化に合わせて、P230JP HWで改良されたエンジンを搭載しているとのこと。

実は以前、P230JP HWとP232 HWを所有していましたが、元々中古で老朽化していたこともあり、早々に手放してしまいました。今回は完全に衝動買いです。お店でふと目に止まったとき、まるで昔好きだった女性と再会したような、懐かしい気持ちになりました。

では細部を見ていきましょう。

パッケージ。

P230JP あたりから採用されている共通デザイン。

中身は本体と取り扱い説明書の他、安全キャップ、専用ローダー、六角レンチ、BB弾少々が付属。

マズル&スライドまわり。

ワルサーPPKやモーゼルHSc同様、リコイルスプリングガイドのない、丸く愛嬌あるマズルフェイス。スライド左側面の刻印は薄くシャープ。SIG SAUERの書体は、この頃のものが一番好きです。

マズル先端部から流れるトリガーガードの流線形がとてもセクシー。

KSCの箱出し新品には、スライドにメーカー刻印の代わりにシールが貼付されています。

どこぞの大手メーカーのようにメーカー刻印を目立つところに入れないだけありがたいのですが、

このシールが綺麗に剥がれてくれず、のりが残るんですよね・・・

トリガーまわり。

フィーリングは良好で、相変わらずKSCらしい、カチカチとした感じで遊びもあまりありません。

トリガー上部にはメーカーオリジナルのシリアルナンバーが打刻されており、各個体毎に採番されているようです。

デコッキングレバーはライブで、ハンマーを安全におろすことができますが、ブルーイング仕上げなので錆に弱いのが難点。

(この個体は箱出し新品なのにわずかに錆が浮いていました・・・)

グリップはシングルカラムで細身なので、女性にも握りやすそうです。

シボ加工は甘めなので、手汗で滑るかも。

サイトはツードットで小さ目ですが、ワルサーPPKよりははるかに狙いやすいです。

ハンマーを起こすとファイアリングピンの位置に六角ネジがあって若干萎えます。

スライドのセレーションは角が立っており、引きやすさ抜群。

実銃であればストレートブローバック方式なので相当重いんだろうなぁ。

ダミーのエキストラクター兼チャンバーインジケーターは金属製別パーツで雰囲気最高です。

スライド右側面には、ヨーロッパ製拳銃らしい刻印(製造年やニトロプルーフ)がばっちり入ってます。

通常分解は、まずマガジンを抜き、チャンバーの残弾を抜いてから、トリガー前部のダストカバー上部にあるテイクダウンレバーを反時計回りに90度回し、スライドを後退させて上部に押し上げて行います。

テイクダウンレバーにメーカー刻印を隠すKSCの心意気、大好きです。

スライドを外すとき、ちょいと固めです。

通常分解されたP230の図。

ストレートブローバック方式なので、バレルはフレームに固定されています。

ホップアップは付属の六角レンチをバレル上部にある孔に差し込んで行います。

左に倒せばHOPダウンです(孔がバレルを中心に12時の位置にあればHOP最大、9時の位置にあればHOP最弱)。

マガジンは外殻がスチールプレス製で、後部の噛み合わせのギザギザも再現されており非常にリアルな出来です。

6mmBB弾が12発入りますが、男の浪漫に忠実な貴方は、7発しか入れてはいけません(笑)。

やはりP230は美しい。

女性的な丸みのあるデザインでありながら、SIGSauerらしいエッジのきいたクールな風貌で、まるで仕事がバリバリできるキャリアウーマンみたいな美しさ。そこに大人の色気とエロスを感じる、変態な筆者であります・・・

この銃は、こんなおっさんが眺めてニタニタするより、パンツスーツの似合う綺麗なお姉さんが構えたほうが似合うかも??

実射性能は、正直このサイズの銃としては十分。

リコイルはさすがにマルゼンのPPKSには及ばないものの、HWでバシバシきます。

初速はだいたい55m/s前後を行ったり来たりする感じ。

命中精度も申し分なし。

いつも通り5mで0.25gを5発撃った結果。

赤丸が1セット目で、青丸が2セット目。

この個体は狙点からやや左に着弾する癖があるものの、この距離であればヘッドショットは余裕です。

今度機会があれば20mも挑戦しますが、お座敷用に買ったので、ゲーム投入の予定は今のところありません(笑)。

久しぶりにKSCのP230を手にしましたが、やっぱりいいですね。

眺めてよし、撃ってよし。ちっこ可愛い。もう最高です。

一度は手放したものの、魅力を再確認しました。

やはり一度惚れた銃(おんな)は、忘れられないもんですね。

今回はここまで。それではまた。

2019年06月23日

マルシン S&W M10 Xカート

昔ながらのクラッシックな逸品には、どこか懐かしくそれでいて洗練された、渋い魅力があるものです。

例えば老舗洋食屋のビーフシチューとか、昔のハードロックミュージックの名曲とか、定番のスコッチウイスキーとか、昔からあるのに未だに色褪せない魅力を持った逸品にどこか惹かれる自分であります。

アメリカの名門Smith and Wesson(以下S&W)のクラッシックリボルバーにも、同じような魅力を感じます。

現行モデルには、例えばインターナルロックの追加とかパフォーマンスセンターによるカスタムとか、今時の流行を感じることができますが、やはりS&Wのリボルバーは昔のクラッシックモデルこそ、渋くてカッコいいと思うのです。

S&W M10は、そんなクラッシックなKフレームリボルバーの原点とも言える基本モデルです。

飾りっ気のないシンプルなデザインは、19世紀の登場以来長らく愛され続けました。

そのM10を、マルシンがリニューアルし再販したのはつい先日のこと。

今回はM10 Xカートモデルをレビューします。

画像はアメリカで取材した"1905"モデル

画像はアメリカで取材したM10ブルバレル

S&W M10 "Military & Police"は、1899年発売のロングセラー。

その後発売される数々のKフレームリボルバーの原点となったモデルです。

M10というモデルナンバーがついたのは1957年で、それ以前のモデルはPre-M10と呼ばれています。

その名の通り、オートマチック拳銃が主流となる以前に、世界中の軍・警察で活躍した、38口径6連発の回転式拳銃で、日本警察でも米軍譲渡の軍用モデル(いわゆるビクトリーモデル)が使われているようです。

マルシンからは、以前M10のカート式ガスガンがモデルアップされていましたが、絶版の状態でした。

今回発売されたモデルは、そのリニューアル(近代化改修)モデル。

カートが最新のXカートリッジに進化し、シリンダーストップがライブ化されているとのこと。

Xカートは同社製M36チーフで非常に好印象でしたので、今回のM10のXカート化は個人的には嬉しい改良です。

今年の1月に告知があって、6月にようやくの発売です(恥ずかしながら告知は知らなかった!)。

それでは細部を見ていきましょう。

パッケージは昔ながらのシンプルな仕様。

本体はプラ袋にくるまれています。

付属品は取扱説明書とBB弾が少々。

今回はディープブルーABSをチョイス。

購入前は正直HWと迷いましたが、僕が購入したお店ではすでにHWが売り切れでしたので、即コレに決めました。

実銃はこっちのツヤありブルーイングモデルが主流ですのでむしろ満足でした。

表面仕上げは金色のカートが映り込むくらいピカピカの美しいブルーイング調のメッキ仕上げで、ガンオイルのシミまでリアルです。

バレル周辺。

今回はブルバレル仕様をモデルアップ。

(個人的にはブルバレルモデルではなく、先細りのスタンダードモデルが良かった・・・)

昔のモデルはどうやらオトナの事情で"SMITII & WLSSON(HとEが欠けている)"という残念な刻印がされていましたが、今回はその辺の都合はクリアしたようで、刻印表記は完璧です。

アウターバレルはフレームと一体型なので、派生モデルは出ないかも・・・

マズルフェイス。

インナーバレルがもろ目立ちなのが残念ポイント。ブルー液で黒染めするっきゃねぇな。

アウターバレルが二重構造になっていますが、これはインナーバレルをアウターバレルにねじ込み式で固定するため。

シリンダー。

箱出しの時点ですでにシリンダーストップによる傷が入ってます。

こればっかりは仕方がないですね。

トリガーまわり。

トリガーガードのパーティングラインは綺麗に消されています。

トリガープルはシングル・ダブルともに遊びがほとんどなく、ぐっと力を入れるとすぐに落ちる感じ。

個人的には悪くないフィーリングですが、なんだかS&Wっぽくない印象。

サムピースは後ろにパチンと押し込むとセーフティONになります。

マルイのM19みたいにマニュアルセーフティが独立していると激萎えなので、これはさりげなくて嬉しい仕様です。

スクエアバットなグリップはプラスチック製。

いろんな意見はあると思いますが、個人的には3インチ以上のリボルバーはスクエアバットのほうがバレルとのバランスが取れてて好きです。

純正のウッドグリップがオプションで同時発売らしいので、後程購入予定。

グリップ内部にはガスタンクを内蔵。